Ученые впервые обнаружили окаменелый пупок динозавра

На рисунках или изображениях динозавров мы обычно не видим зверей с пупками, похожими на человеческие. Однако у рептилий действительно был эквивалент пупка, и ученые недавно обнаружили первый известный окаменелый образец пупка.

У людей и других млекопитающих пупок представляет собой шрам, который остается в месте соединения пуповины с телом плода.

Хотя эмбрионы динозавров не были прикреплены к пуповине как таковой, они были непосредственно прикреплены к желточному мешку своего яйца через щелевидное отверстие в брюшной полости.

От этой щели был длинный тонкий пупочный шрам, который оставался на животе на протяжении всей жизни динозавров.

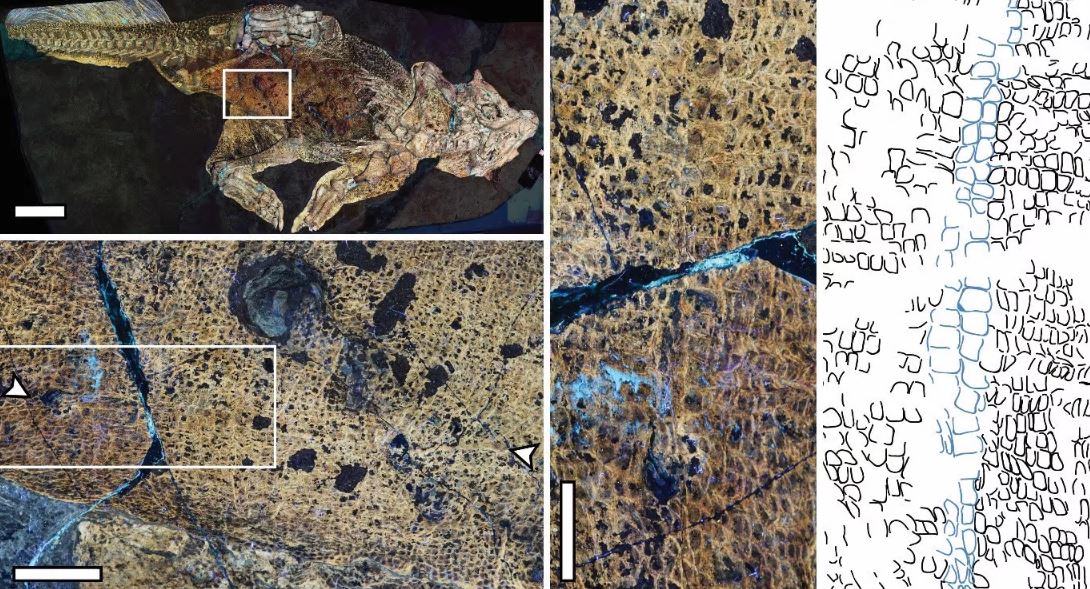

Используя относительно новый метод, известный как лазерно-стимулированная флуоресцентная визуализация (LSF), международная группа палеонтологов обнаружила такой шрам на окаменелой коже динозавра, известного как пситтакозавр, возрастом 130 миллионов лет.

Травоядное существо длиной 2 метра жило на территории современного Китая в меловой период.

Этот конкретный образец был обнаружен еще в 2002 году и с тех пор выставлен в музее Зенкенберга в Германии. Однако до сих пор его эквивалент пупка оставался незамеченным.

«Используя визуализацию LSF, мы определили характерные чешуйки, окружающие длинный пупочный шрам у образца пситтакозавра, похожего на те, что есть у некоторых современных ящериц и крокодилов», — сказал доктор Майкл Питтман из университета Гонконга, соавтор исследования.

«Мы называем этот вид шрама пупком, и у людей он меньше. Этот образец — первая окаменелость динозавра, сохранившая пупок, что связано с его исключительным состоянием сохранности».

Статья об исследовании, в котором также участвовали ученые из австралийского Университета Новой Англии, аргентинского Unidad Ejecutora Lillo в Сан-Мигель-де-Тукуман и Аризонского фонда научного развития, была недавно опубликована в журнале BMC Biology.