Ученые открыли эволюционный алгоритмический фазовый переход в клетках

Международная группа ученых опубликовала в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) новаторское исследование, посвященное ключевому этапу эволюции жизни — возникновению эукариотической клетки. Этот переход, считающийся самым значительным скачком сложности в истории жизни на Земле, долгое время оставался загадкой из-за отсутствия промежуточных эволюционных звеньев между прокариотами и эукариотами. Авторы работы предложили количественный подход, объединяющий теоретические модели и анализ геномных данных, чтобы пролить свет на механизмы, лежащие в основе этого перехода.

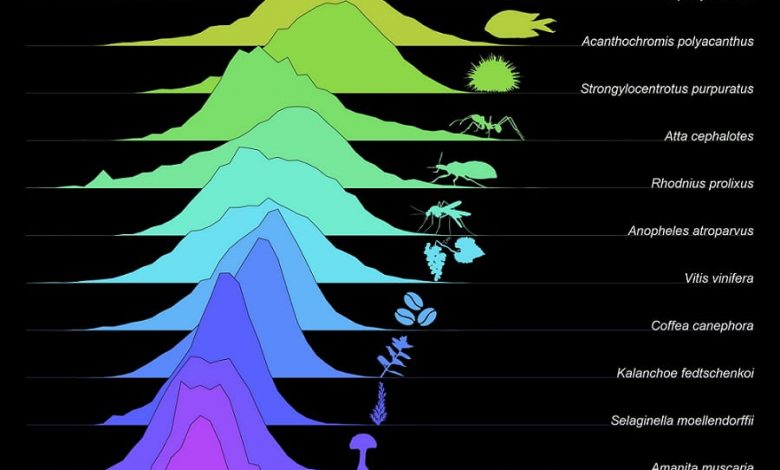

Исследование основано на анализе 33 627 геномов и 9 913 протеомов, охватывающих все три домена жизни: бактерии, археи и эукариоты. Ученые обнаружили, что распределение длин белков и кодирующих их генов подчиняется логнормальному закону, что характерно для мультипликативных процессов. Используя принцип «бритвы Оккама», они смоделировали эволюцию длины генов как стохастический процесс, в котором различные генетические операторы комбинированно воздействуют на последовательности ДНК.

Начиная с гипотетического последнего универсального общего предка (LUCA), средняя длина генов экспоненциально увеличивалась у всех организмов. При этом дисперсия длины генов оказалась прямо пропорциональна средней длине белка, что указывает на масштабно-инвариантный механизм роста. Интересно, что средняя длина гена стала надежным индикатором биологической сложности: зная ее, можно предсказать все распределение длин генов в геноме вида.

Разделение эволюции на две фазы: кодирующую и некодирующую

Ключевым открытием стало наблюдение, что у прокариот длины генов и белков растут синхронно, поскольку их гены практически лишены некодирующих участков. Однако при достижении критической длины гена (~1500 нуклеотидов) белки перестают удлиняться, стабилизируясь на уровне около 500 аминокислот. Этот порог соответствует моменту возникновения эукариотической клетки.

После этого гены продолжают удлиняться за счет некодирующих последовательностей (интронов), тогда как длина белков остается практически неизменной. Это разделение маркирует переход от «кодирующей фазы» (прокариоты) к «некодирующей фазе» (эукариоты), что соответствует фундаментальному сдвигу в организации генетической информации.

Алгоритмический фазовый переход и вычислительная сложность

Исследователи интерпретировали этот переход в терминах критических явлений, известных в физике. При длине гена в 1500 нуклеотидов происходит фазовый переход, аналогичный наблюдаемому в магнитных материалах. Вблизи этой критической точки система демонстрирует «критическое замедление», что подтверждается данными по ранним эукариотам, таким как простейшие и грибы.

Профессор Хорди Баскомпте из Цюрихского университета пояснил, что переход был «алгоритмическим»: пока гены оставались короткими, поиск новых функциональных белков был вычислительно простым. Однако по мере роста длины генов этот процесс становился все более затруднительным. Включение интронов и разделение процессов транскрипции, сплайсинга и трансляции (через сплайсосому и клеточное ядро) резко снизило вычислительную сложность, позволив эукариотам преодолеть барьер.

Междисциплинарное значение и дальнейшие исследования

Работа объединяет методы вычислительной биологии, эволюционной геномики и физики сложных систем, предлагая новую парадигму для понимания эукариогенеза. По словам доктора Энрике М. Муро из Университета Майнца, исследование открывает пути для изучения других фундаментальных вопросов, таких как роль информационных и энергетических ограничений в эволюции.

Возникновение эукариотической клетки, датируемое ~2,6 млрд лет назад, не только решило проблему нарастающей сложности, но и заложило основу для последующих эволюционных прорывов — многоклеточности, полового размножения и социального поведения. Таким образом, эта работа не только заполняет «черную дыру в сердце биологии», но и предлагает универсальный механизм для объяснения ключевых переходов в истории жизни.