День в истории науки: 14 мая

Вот несколько интересных и значимых научных и технических событий, которые произошли 14 мая в разные годы:

14 мая 1701 года

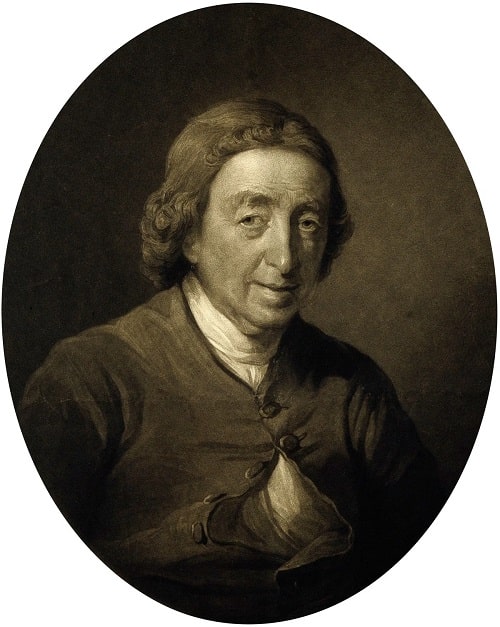

14 мая 1701 года родился Уильям Эмерсон — английский математик, который стал известен благодаря своим практическим и популярным работам в области математики, механики и физики. Он родился в деревне Херлингтон в графстве Дарем и всю жизнь оставался, по сути, самоучкой, не занимая университетских должностей. Несмотря на это, Эмерсон оставил значительный след в науке XVIII века.

Эмерсон прославился как автор множества книг, написанных ясным и доступным языком. Он стремился объяснять даже сложные математические идеи так, чтобы они были понятны практикам — инженерам, мореходам и любителям точных наук. Среди его работ были труды по геометрии, алгебре, тригонометрии, механике и астрономии. Например, его книга «Принципы механики» (1754) пользовалась популярностью у инженеров, а его трактаты по тригонометрии и навигации стали настольными пособиями для мореплавателей.

Особенностью Эмерсона была практическая направленность: он не только писал о теории, но и сам строил приборы и модели, чтобы проверить описанные принципы. Он был убеждён, что математика должна работать в реальности, а не только на бумаге. Кроме того, он часто критиковал других авторов за неточности, не боясь вступать в научные споры. Его стиль был прямым и иногда резким, но именно это и делало его труды живыми и увлекательными.

Уильям Эмерсон умер 20 мая 1782 года, всего через несколько дней после своего 81-го дня рождения. Его вклад в популяризацию математики и её применение в повседневной практике остаётся важной частью истории науки.

14 мая 1796 года

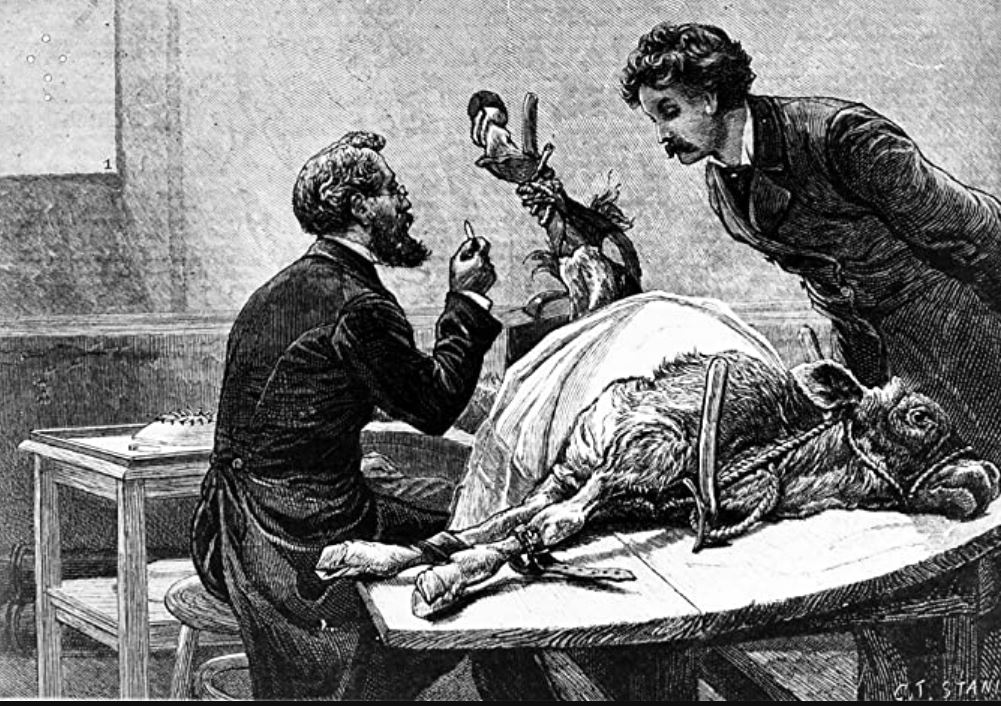

14 мая 1796 года английский врач Эдвард Дженнер провёл первую в истории успешную вакцинацию от натуральной оспы — одного из самых смертоносных заболеваний того времени. Это событие стало поворотным моментом в истории медицины и ознаменовало начало иммунопрофилактики как научного направления.

Дженнер заметил, что доярки, переболевшие коровьей оспой — гораздо более лёгкой формой болезни, — не заражались натуральной оспой. Чтобы проверить эту гипотезу, он взял содержимое пузырька на руке доярки, заболевшей коровьей оспой, и ввёл его восьмилетнему мальчику Джеймсу Фиппсу. Несколько недель спустя Дженнер попытался заразить ребёнка настоящей оспой — и тот не заболел. Эксперимент удался.

Это было началом новой эры — эры вакцинации. Хотя метод Дженнера вызвал споры и сопротивление в обществе, со временем его подход был признан эффективным и получил широкое распространение. Впоследствии слово «вакцинация» стало использоваться благодаря латинскому слову vacca — «корова», в честь происхождения первого материала для прививки.

Работа Дженнера спасла миллионы жизней и в конечном итоге привела к полному искоренению натуральной оспы, официально объявленному Всемирной организацией здравоохранения в 1980 году.

14 мая 1832 года

14 мая 1832 года родился Рудольф Липшиц — выдающийся немецкий математик, чьё имя стало известно каждому, кто изучает математический анализ и дифференциальные уравнения. Он оставил заметный след в различных областях математики XIX века, включая алгебру, теорию чисел и особенно анализ.

Липшиц получил образование в университетах Берлина и Гейдельберга, где учился у таких известных математиков, как Дирихле. Позже он стал профессором в Боннском университете, где проводил большую часть своей академической карьеры. Он был не только активным исследователем, но и педагогом, оказавшим влияние на поколение математиков.

Наиболее широко известно его имя благодаря условию Липшица (или липшицевой непрерывности) — понятию, играющему ключевую роль в теории дифференциальных уравнений. Это условие гарантирует существование и единственность решений дифференциальных уравнений и является важным инструментом в численных методах и анализе. Также он внёс вклад в развитие функционального анализа и теории уравнений в частных производных.

Рудольф Липшиц умер в 1903 году, но его идеи до сих пор активно используются в современной математике, физике, информатике и инженерии.

14 мая 1856 года

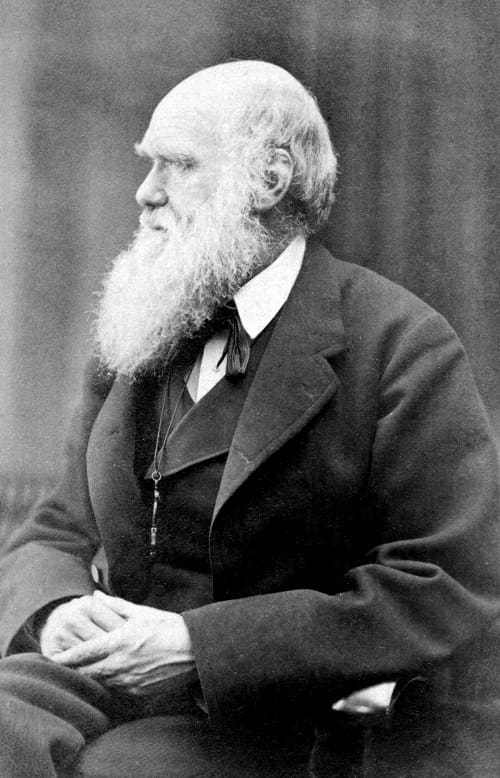

14 мая 1856 года Чарльз Дарвин начал работу над своей великой книгой «О происхождении видов путём естественного отбора» — труда, который навсегда изменил представление человечества о живой природе. Это событие произошло в его загородном доме в Дауне, графство Кент, где Дарвин жил со своей семьёй и проводил большую часть своих научных исследований после путешествия на корабле «Бигль».

К тому времени Дарвин уже более двадцати лет собирал данные, делал наблюдения и обдумывал теорию эволюции. Побуждённый письмом от молодого натуралиста Альфреда Рассела Уоллеса, который пришёл к аналогичным выводам о естественном отборе, Дарвин решил ускорить работу и начать оформление своих идей в виде полной книги.

Работа над рукописью была напряжённой, Дарвин собирал доказательства из анатомии, эмбриологии, геологии, селекции домашних животных и растений. Изначально он планировал написать большой академический труд, но позже сократил и переработал его в более доступную форму, чтобы донести свои идеи до широкой публики.

Книга «Происхождение видов» была опубликована 24 ноября 1859 года и вызвала огромный резонанс в научном и общественном мире. Несмотря на критику со стороны религиозных кругов, труд Дарвина стал краеугольным камнем современной биологии, положив начало новой эпохе в понимании механизмов эволюции и развития жизни на Земле.

14 мая 1872 года

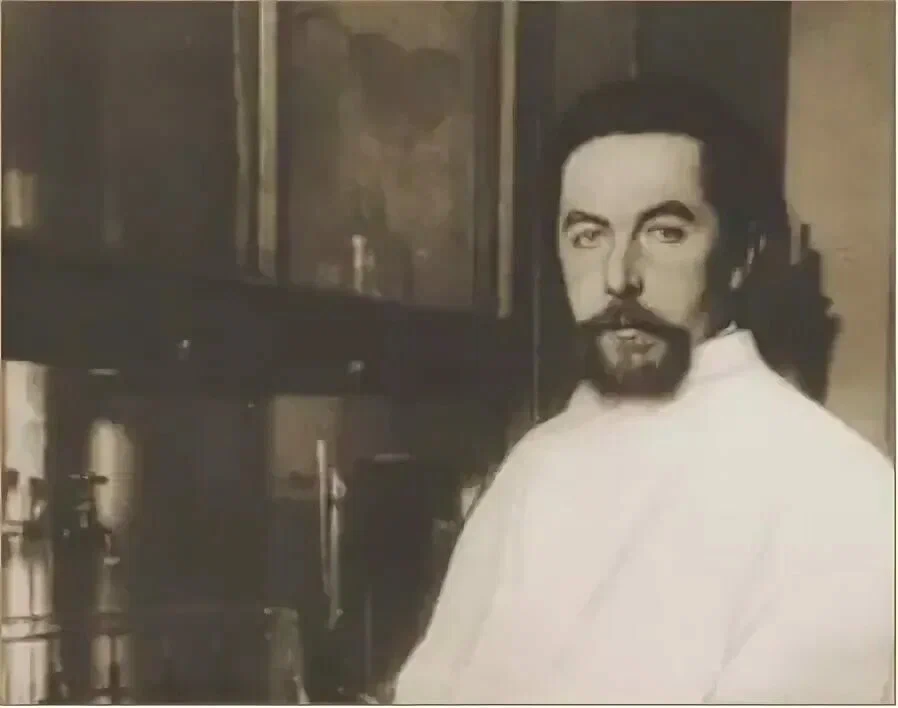

14 мая 1872 года родился Михаил Семёнович Цвет — выдающийся русский ботаник, которого по праву называют «отцом хроматографии». Его имя навсегда связано с созданием одного из важнейших методов анализа в химии и биологии — адсорбционной хроматографии, впервые применённой им для разделения растительных пигментов.

Цвет родился в Италии, в Асти, но получил образование и провёл научную деятельность в России. Он окончил Женевский университет, а затем работал в различных научных и учебных заведениях, в том числе в Варшавском университете и Юрьевском (ныне Тарту) университете.

В 1900-х годах Цвет экспериментировал с экстрактами листьев и пытался выделить отдельные пигменты, такие как хлорофиллы и каротиноиды. Именно в этом контексте он разработал новый метод разделения смесей на основе их различной адсорбции веществ на твёрдой фазе. Он пропускал раствор растительного экстракта через колонку, заполненную адсорбентом (например, порошком мела), и наблюдал, как отдельные компоненты разделяются на полосы разных цветов. Это и дало название методу — хроматография (от греческого chroma — цвет и grapho — писать).

Несмотря на фундаментальность открытия, хроматография Цвета долго оставалась в тени. Его работы были недооценены современниками, частично из-за публикаций на русском языке и утраты части данных во время Первой мировой войны. Лишь в 1930-х годах его метод был «переоткрыт» западными учёными и получил широкое признание.

Михаил Цвет умер 26 июня 1919 года в возрасте 47 лет. Сегодня его имя стоит в одном ряду с крупнейшими исследователями, и он считается основоположником целого направления в аналитической химии. Хроматография, разработанная им, стала неотъемлемым инструментом в биохимии, фармакологии, экологии и многих других науках.

14 мая 1899 года

14 мая 1899 года родился Пьер Виктор Оже — французский физик, внёсший значительный вклад в ядерную физику, космические лучи и атомную физику. Его имя наиболее известно благодаря явлению, которое он независимо от других описал в 1925 году, — эффект Оже.

Этот эффект заключается в том, что при выбивании электрона из внутренней оболочки атома его место может занять электрон с более высокой орбиты, при этом высвобожденная энергия может не испускаться в виде рентгеновского фотона, а передаваться другому электрону, который затем покидает атом. Именно этот второй электрон и называется Оже-электроном. Несмотря на то что аналогичный эффект был ранее описан Лайзом Мейтнер, имя Оже закрепилось в названии благодаря широкому распространению его работы.

Кроме этого, Пьер Оже играл важную роль в развитии физики космических лучей. Он был одним из первых учёных, кто показал, что высокоэнергетические космические частицы могут вызывать целые «ливни» вторичных частиц в атмосфере Земли. Это открытие стало основой для создания обширных установок по регистрации космических лучей.

Оже также участвовал в научной организации послевоенной Европы. Он был активным сторонником международного научного сотрудничества и стал одним из инициаторов создания ЦЕРН — Европейского центра ядерных исследований.

Пьер Виктор Оже прожил долгую жизнь и умер в 1993 году. Его научное наследие продолжает играть важную роль в физике высоких энергий, атомной и ядерной физике.

14 мая 1973 года

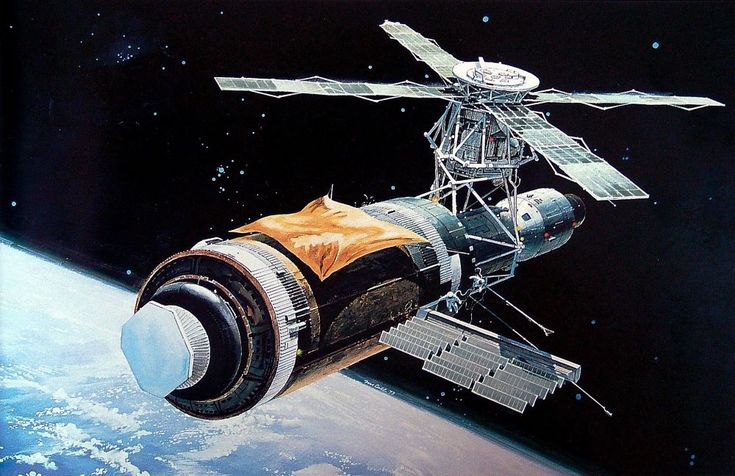

14 мая 1973 года США осуществили запуск своей первой орбитальной космической станции «Скайлэб» (Skylab). Это стало важной вехой в истории американской космонавтики. Станция была выведена на орбиту с помощью ракеты-носителя «Сатурн-5» — того же типа, что использовался в программе «Аполлон». Этот запуск стал последним в истории применением ракеты «Сатурн-5», самой мощной ракеты из когда-либо созданных.

Skylab была задумана как научная лаборатория на орбите, где астронавты могли проводить длительные эксперименты в условиях микрогравитации. Однако при запуске произошли серьёзные повреждения: был утрачен один из солнечных щитов, а другой заклинило. Станция перегревалась, и казалось, что миссия может провалиться. Но уже при первом посещении станции экипажу удалось успешно развернуть запасной теплоэкран и частично восстановить электропитание, спасая проект.

В течение 1973–1974 годов на борту «Скайлэба» работали три экипажа астронавтов. Они проводили медицинские, биологические, технологические и астрономические эксперименты, включая наблюдение за Солнцем с помощью установленной на станции солнечной обсерватории.

Skylab оставалась на орбите до 1979 года, когда вошла в плотные слои атмосферы и частично сгорела, а её обломки упали в районе западной Австралии. Несмотря на свой сравнительно короткий срок службы, она стала важной ступенью к будущим орбитальным программам, включая Международную космическую станцию (МКС).