Новые наблюдения EHT раскрывают турбулентную природу черной дыры M87

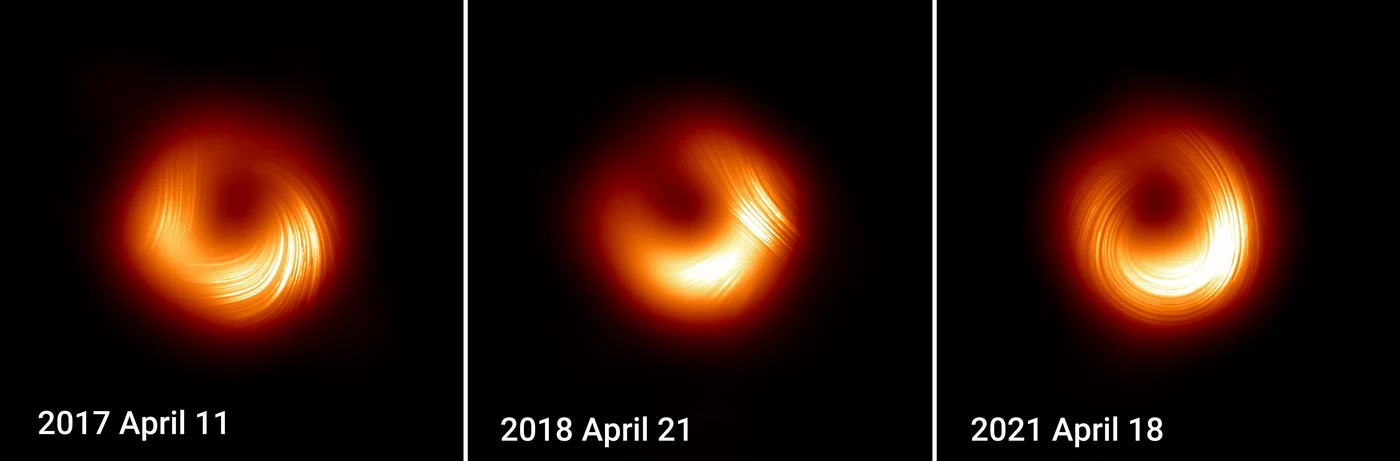

Новые наблюдения сверхмассивной черной дыры M87, проведенные с помощью сети телескопов EHT, открыли удивительные детали динамики магнитных полей и процессов формирования релятивистских струй в непосредственной близости от горизонта событий. Эти данные, полученные в 2017, 2018 и 2021 годах и опубликованные в журнале Astronomy & Astrophysics, представляют собой первую серию изображений, демонстрирующих эволюцию поляризованного излучения вокруг черной дыры на протяжении нескольких лет. Они не только подтверждают фундаментальные предсказания общей теории относительности Эйнштейна, но и раскрывают невиданную ранее турбулентность и изменчивость магнитной среды, которая бросает вызов существующим моделям астрофизики.

В 2019 году EHT впервые представил миру историческое изображение черной дыры M87, заставив научное сообщество пересмотреть представления о том, как выглядит пространство-время в экстремальных гравитационных полях. В 2021 году были добавлены карты поляризации — информации о выравнивании электромагнитных волн, которая позволяет реконструировать структуру и напряженность магнитных полей.

Теперь, спустя несколько лет, новые данные показывают, что эта поляризация не является статичной. Направление магнитных полей, которое в 2017 году указывало на спиральное закручивание в одну сторону, к 2018 году стабилизировалось, а к 2021 году кардинально развернулось в противоположном направлении. Такие изменения свидетельствуют о глубокой динамике плазмы вблизи горизонта событий: магнитные линии не просто «висят» в пространстве, они постоянно перестраиваются под воздействием турбулентных потоков материи, неустойчивостей и взаимодействий между гравитацией, давлением и магнитным напряжением. Это означает, что окружающая черную дыру среда — это не пассивный диск, а активная, живая система, где энергия непрерывно перераспределяется и преобразуется.

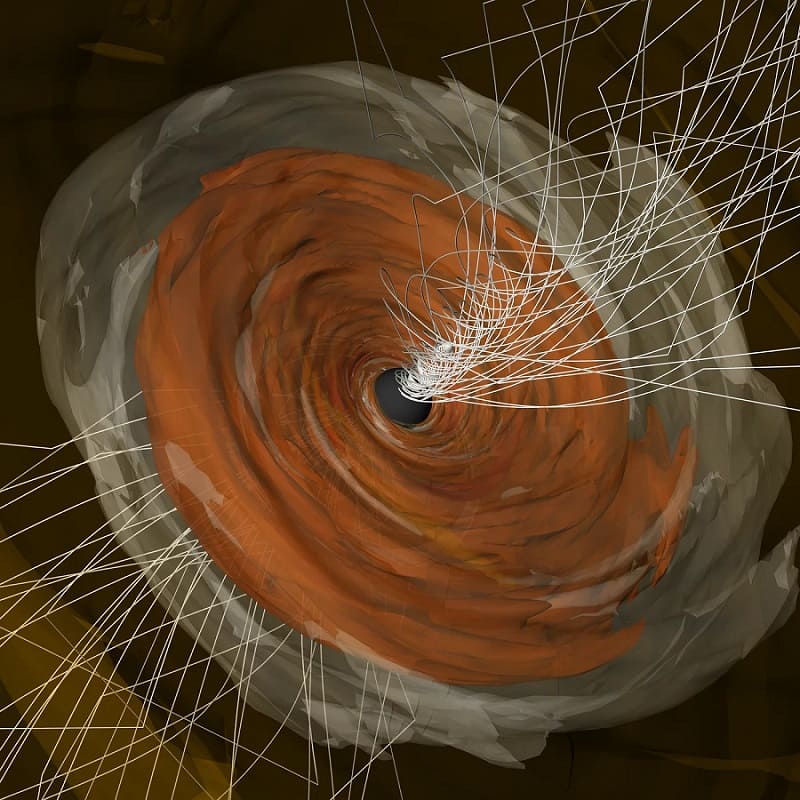

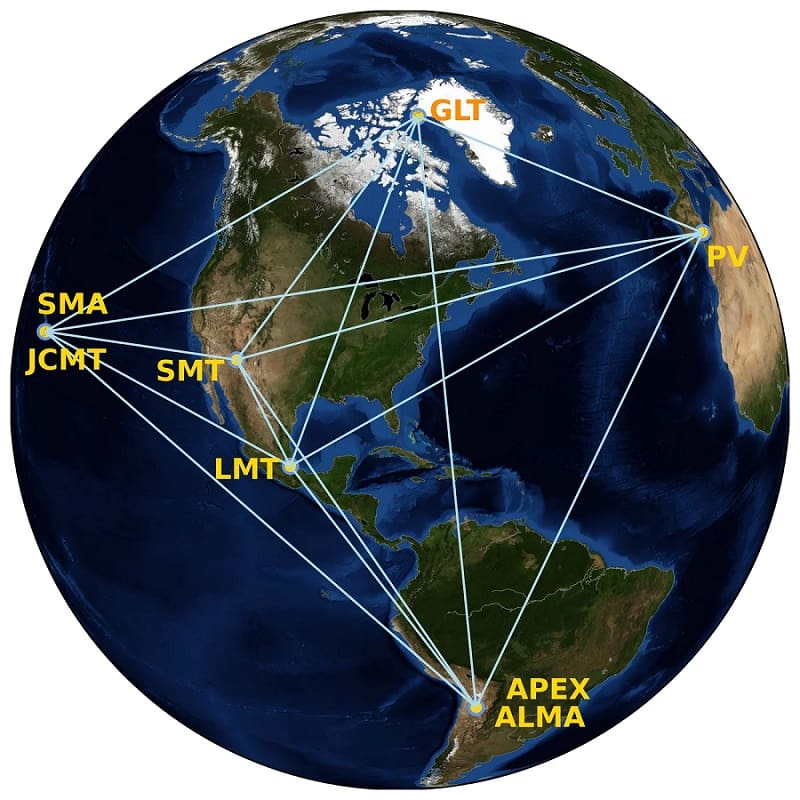

Особенно важным достижением стало обнаружение слабого излучения у основания релятивистского джета — потока заряженных частиц, который выбрасывается из центральной области черной дыры и простирается на много световых лет, влияя на всю галактику. До этого момента такие сигналы были слишком слабыми для регистрации EHT. Однако благодаря расширению сети телескопов — в частности, включению Kitt Peak в Аризоне и NOEMA во Франции — а также усовершенствованию калибровки данных и повышению чувствительности антенной решетки, ученым удалось впервые зафиксировать признаки этого ключевого участка. Именно здесь, в самой компактной зоне, магнитные поля, закрученные в башни, выступают в роли «катушек», ускоряющих и направляющих материю в виде джета. Эти наблюдения дают прямое подтверждение того, что магнитные поля играют центральную роль не только в аккреции вещества, но и в формировании мощнейших космических струй, которые регулируют эволюцию целых галактик, подавляя звездообразование и распространяя энергию на огромные расстояния.

При этом размер и форма тени черной дыры остались неизменными на протяжении всех трех лет наблюдений, что служит еще одним убедительным подтверждением предсказаний Эйнштейна: гравитационное поле черной дыры действительно стабильно, а ее тень — это не артефакт, а прямое проявление искривления пространства-времени. Однако если тень остается неизменной, то окружающая ее поляризованная среда — нет. Это контраст между стабильностью гравитационного фона и хаотичностью магнитной плазмы делает наблюдения M87 особенно ценными: они позволяют отделить эффекты, связанные с самой черной дырой, от тех, что порождаются динамикой окружающей ее материи. Как отмечает Поль Тиде из Центра астрофизики Гарварда и Смитсоновского института, это говорит о том, что намагниченная плазма вблизи горизонта событий далека от равновесия — она постоянно в движении, в турбулентности, и ее поведение требует новых, более сложных теоретических моделей.

Технические улучшения сыграли решающую роль в этих открытиях. Добавление новых телескопов увеличило разрешение сети EHT, а короткие базовые линии между такими парами, как NOEMA и IRAM 30m, или Kitt Peak и SMT, позволили значительно повысить точность калибровки и чувствительность к слабым сигналам. Улучшение работы Гренландского телескопа и телескопа Джеймса Клерка Максвелла также способствовало снижению шумов и уточнению поляризационных карт. Эти достижения стали возможны благодаря многолетней работе международной коллаборации, в которой значительный вклад внес Институт радиоастрономии Общества Макса Планка (MPIfR) и другие ведущие центры мира. По словам Михаэля Янссена из Университета Радбауд, каждый год EHT становится лучше: новые технологии, алгоритмы обработки данных и научные идеи позволяют извлекать все больше информации из одного и того же источника.

Эти результаты открывают новую эру в исследовании черных дыр. Вместо единичных «фотографий» ученые теперь начинают строить «видео» — последовательности изображений, отражающие эволюцию системы во времени. Это принципиально меняет подход: вместо статического анализа мы переходим к динамическому пониманию процессов, происходящих в самых экстремальных условиях во Вселенной. Следующим шагом станет проведение более частых наблюдений — возможно, ежегодных или даже более часто — чтобы отследить изменения в реальном времени и попытаться запечатлеть циклы магнитной активности, колебания в аккреционном диске и развитие струй. Если удастся получить достаточно высокое временное разрешение, можно будет наблюдать, как магнитные башни формируются, растут, разрушаются и снова возникают — и как именно эти процессы связаны с выбросом энергии в виде джета.

В совокупности эти данные не просто дополняют наши знания — они переписывают некоторые фундаментальные представления. Магнитные поля вблизи черной дыры оказались не статичными «каркасами», а активными, турбулентными и крайне чувствительными к малейшим возмущениям. Это означает, что даже самые продвинутые численные модели пока не в состоянии полностью охватить всю сложность этой среды. Более того, само существование таких быстрых изменений ставит под вопрос многие допущения о долгосрочной стабильности аккреционных дисков.