День в истории науки: 7 мая

Вот несколько интересных и значимых научных и технических событий, которые произошли 7 мая в разные годы:

7 мая 1617 года

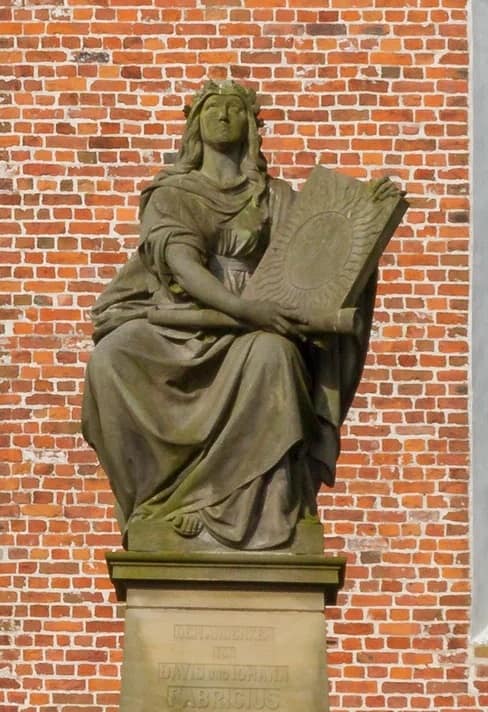

7 мая 1617 — умер Давид Фабрициус (David Fabricius). Давид Фабрициус, родившийся в 1564 году в Восточной Фризии (ныне территория Германии), был выдающимся немецким астрономом и протестантским пастором. Несмотря на то что его основная деятельность была связана с богословием и приходской службой, он вошел в историю науки благодаря своим астрономическим наблюдениям, совершенным в эпоху, когда телескоп только начинал входить в обиход.

Одним из главных достижений Фабрициуса стало открытие в 1596 году первой известной переменной звезды — Миры (ο Кита). Он заметил, что яркость этой звезды меняется со временем, что стало важным шагом в изучении звездной природы и их эволюции. Это открытие сделало его одним из основателей новой области наблюдательной астрономии — изучения переменных звезд.

Позднее, вместе со своим сыном Иоганном Фабрициусом, он принимал участие в первых систематических наблюдениях солнечных пятен. В 1611 году Иоганн с помощью телескопа впервые опубликовал описание этих пятен, а отец помогал ему в исследованиях. Эти наблюдения стали важным вкладом в понимание природы Солнца и опровергли представление об идеальной неизменности небесных тел, господствовавшее со времен Аристотеля.

Жизнь Давида Фабрициуса трагически оборвалась 7 мая 1617 года. Он был убит местным жителем, которого подозревал в краже. Несмотря на такую печальную кончину, его вклад в астрономию был значительным, и он по праву занимает место среди первооткрывателей новой астрономической эпохи.

7 мая 1765 года

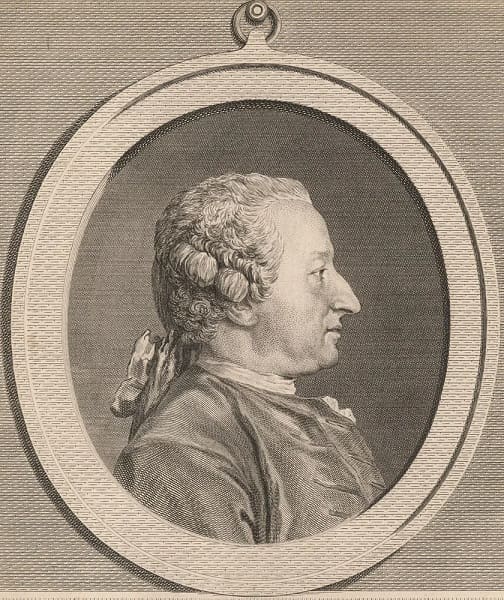

Алексис Клеро, французский математик и астроном, умер 17 мая 1765 года. Он родился в 1713 году в Париже и проявил незаурядные математические способности ещё в юности, что позволило ему в возрасте всего 18 лет стать членом Французской академии наук.

Клеро внёс значительный вклад в небесную механику и гравитационную теорию, развивая идеи Ньютона. Одним из его наиболее известных достижений стало уточнение орбиты кометы Галлея. В середине XVIII века астрономы стремились предсказать возвращение этой кометы, и Клеро, совместно с Жозефом Лаландом и Николь Рейн Лепот, выполнил сложнейшие расчёты, учитывая возмущения, оказываемые на её движение Юпитером и Сатурном. Их работа оказалась триумфом ньютоновской механики — комета действительно вернулась в сроки, предсказанные учеными, в 1759 году.

Кроме того, Клеро внес вклад в развитие теории фигур равновесия планет, занимался вопросами притяжения внутри неоднородных тел, а также работал над проблемами интегрирования дифференциальных уравнений. Он был одним из первых, кто применил метод вариаций в механике, и его труды предвосхитили многие идеи будущей аналитической механики.

Клеро был не только выдающимся теоретиком, но и участником научных экспедиций: в 1736 году он вместе с Пьером Мопертюи отправился в Лапландию, чтобы измерить длину дуги меридиана и подтвердить сжатие Земли у полюсов, как это предсказывала теория Ньютона.

Смерть Клеро в 1765 году ознаменовала уход одного из последних великих представителей поколения, которое прочно утвердило классическую ньютоновскую механику как основу физической науки.

7 мая 1895 года

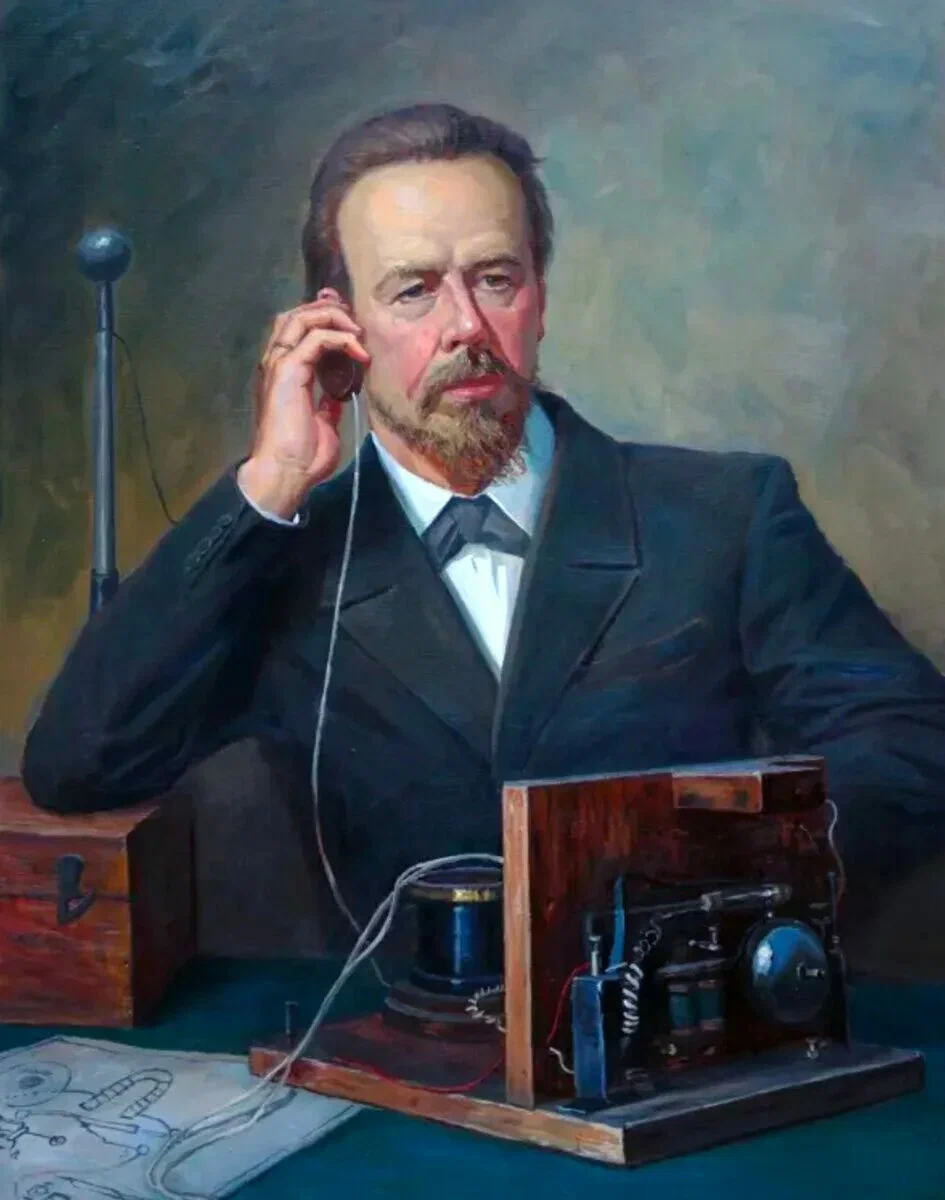

7 мая 1895 года в Санкт-Петербурге русский физик и изобретатель Александр Степанович Попов представил Русскому физико-химическому обществу одно из важнейших изобретений конца XIX века — первый в России радиоприемник, который он сам назвал «устройством для регистрации электрических колебаний».

Во время демонстрации Попов использовал разработанный им прибор для приёма электромагнитных волн, испускаемых разрядником (искровым генератором). В основе приёмного устройства лежал когерер — чувствительный элемент, реагирующий на прохождение радиоволн, — усовершенствованный Поповым. Он также применил антенну и заземление, что значительно увеличивало чувствительность и дальность действия устройства. Принятые сигналы фиксировались на самопишущем приборе, что позволяло наблюдать за их структурой и повторяемостью.

Первоначально изобретение предназначалось для обнаружения атмосферных разрядов (гроз), но вскоре стало ясно, что прибор может использоваться для беспроволочной передачи информации. Уже в 1896 году Попов провёл первые радиопередачи на расстояние нескольких сотен метров, а затем и нескольких километров.

Хотя Маркони в Италии почти одновременно начал развитие радиосвязи и достиг коммерческого успеха, работы Попова были независимыми и имели приоритет в научной среде. Его демонстрация 7 мая 1895 года задокументирована и признана важнейшим шагом в истории радиосвязи.

Сегодня в России 7 мая официально отмечается как День радио, в честь этого события и в знак признания заслуг Александра Попова.

7 мая 1909 года

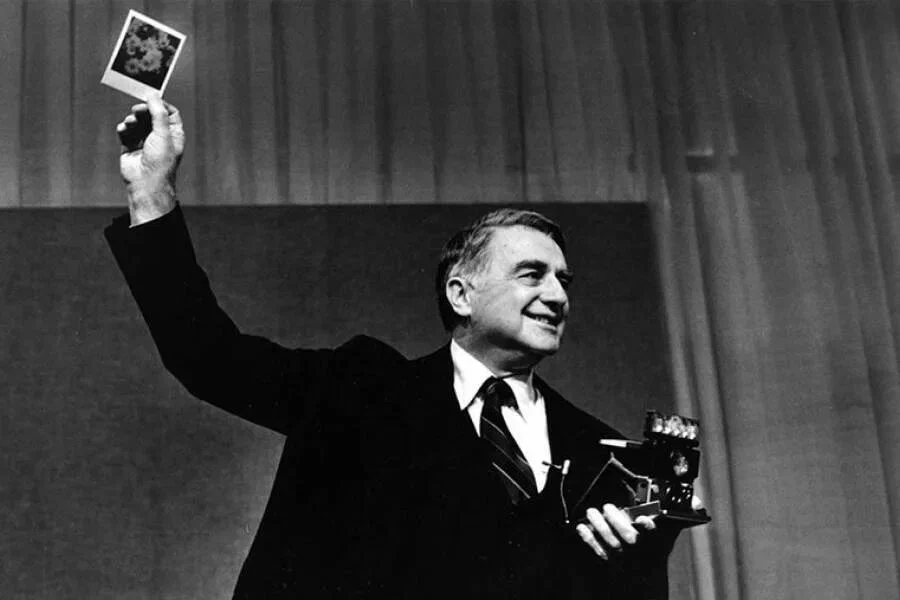

Эдвин Герберт Лэнд родился 7 мая 1909 года в Бриджпорте, США, и стал одним из самых влиятельных изобретателей XX века. Он наиболее известен как создатель Polaroid Corporation и изобретатель технологии мгновенной фотографии, которая произвела революцию в области визуальных технологий.

С ранних лет Лэнд интересовался физикой и оптикой. В Гарварде он начал работать над поляризацией света, и, хотя не закончил университет, уже в 1930-х годах разработал первую синтетическую поляризационную плёнку, которую назвал Polaroid. Эта разработка нашла применение в очках, защитных фильтрах, автомобильной промышленности и военной технике.

Однако наибольшую известность Лэнд получил благодаря Polaroid Land Camera, впервые представленной в 1948 году. Это была первая в мире камера, которая позволяла получать отпечаток фотографии в течение минуты после съёмки, без использования лаборатории или химической обработки. Идея пришла к нему после того, как его маленькая дочь однажды спросила, почему она не может сразу увидеть фотографию, которую он только что сделал. Этот простой вопрос вдохновил Лэнда на многолетние разработки.

Лэнд был не только инженером, но и визионером. Он стремился объединить науку и искусство, науку и потребности общества. Его методы управления компанией Polaroid были уникальны: он активно поощрял творчество, сосредотачивался на исследованиях и даже создавал отдельные лаборатории, чтобы учёные могли работать в условиях максимальной свободы.

Эдвин Лэнд умер в 1991 году, но его наследие живёт не только в камерах Polaroid, но и в подходе к инновациям, который соединил научную строгость с креативной интуицией. Его считали «американским Эдисоном XX века».

7 мая 1939 года

Сидней Альтман родился 7 мая 1939 года в Монреале, Канада, в семье еврейских иммигрантов. Он стал одним из выдающихся молекулярных биологов XX века и в 1989 году получил Нобелевскую премию по химии (совместно с Томасом Чехом) за открытие каталитических свойств РНК.

Изначально Альтман изучал физику, но впоследствии его интересы сместились в сторону молекулярной биологии и биохимии. В 1970-х годах он исследовал фермент РНКаза P, участвующий в созревании транспортной РНК. К удивлению научного сообщества, Альтман показал, что РНК-компонент этого фермента способен катализировать химическую реакцию самостоятельно, без участия белка.

Это открытие стало революцией в биологии: до того времени считалось, что только белки могут быть биологическими катализаторами (ферментами). Работы Альтмана и Чека доказали, что РНК может выполнять каталитические функции, что изменило наше понимание происхождения жизни и поддержало гипотезу о «мире РНК» — идее, что на заре жизни именно РНК выполняла как функцию хранения информации, так и функцию катализатора.

Сидней Альтман не только внёс фундаментальный вклад в науку, но и активно участвовал в развитии биомедицинского образования и науки в целом. Альтман умер в 2022 году, но его вклад в молекулярную биологию остаётся ключевым и продолжает вдохновлять новое поколение учёных.

7 мая 1952 года

В мае 1952 года британский инженер и учёный Джеффри Даммер (Geoffrey Dummer), работая в рамках проекта Министерства обороны Великобритании, впервые публично озвучил концепцию интегральной схемы — идеи, которая впоследствии легла в основу всей современной микроэлектроники.

На симпозиуме в США 7 мая 1952 года он предложил следующее: «Почему бы не производить всю электронную схему как единое твердотельное устройство?» Эта идея заключалась в том, чтобы объединить транзисторы, резисторы и конденсаторы на одной твердотельной подложке, исключив необходимость в проводах и пайке, что улучшало бы надёжность и уменьшало размеры электронных устройств.

Хотя Даммер не создал рабочий прототип интегральной схемы, его концептуальное видение оказалось поразительно дальновидным. На тот момент ни технология, ни производственные методы не позволяли реализовать такую идею, но уже в конце 1950-х годов Джек Килби в США (Texas Instruments) и Роберт Нойс (Fairchild Semiconductor) независимо друг от друга реализовали первые работающие образцы интегральных схем, тем самым начав новую эру в электронике.

Джеффри Даммер не получил широкой известности за пределами профессионального сообщества, однако его публикация 1952 года считается первым чётким и задокументированным изложением идеи интегральной схемы, предвосхитившей создание микрочипов, лежащих в основе всех современных компьютеров, смартфонов и цифровой техники.

7 мая 1992 года

7 мая 1992 года космический шаттл Endeavour (ОВ-105) совершил свой первый полёт в космос в рамках миссии STS-49, отправившись с космодрома на мысе Канаверал. Этот полёт стал символическим и технически значимым событием: Endeavour был построен взамен шаттла Challenger, потерянного в катастрофе 1986 года.

Endeavour стал пятым и последним построенным космическим челноком НАСА. Его создание было одобрено вскоре после трагедии с Challenger, и он был собран частично из запасных частей других шаттлов, включая Discovery и Atlantis. Название «Endeavour» выбрали путём всенародного голосования среди школьников США — в честь корабля капитана Джеймса Кука HMS Endeavour.

Первый полет Endeavour доказал, что США успешно восстановили свою программу «шаттлов» после катастрофы 1986 года. Впоследствии Endeavour совершил 25 миссий, включая участие в сборке Международной космической станции (МКС), и завершил свою службу в 2011 году. Сейчас он выставлен в Калифорнийском научном центре в Лос-Анджелесе как музейный экспонат.