Тибетское нагорье — одно из самых загадочных и масштабных геологических образований на планете. Расположенное на высоте более четырех километров над уровнем моря, это гигантское плато простирается на тысячи километров и представляет собой уникальную лабораторию для изучения процессов, происходящих в глубинах Земли. Его формирование связано с грандиозным столкновением двух тектонических плит — Индийской и Евразийской, начавшимся около 50 миллионов лет назад. Однако, несмотря на обширные исследования, многие аспекты его строения и эволюции до сих пор остаются предметом дискуссий. Особенно сложным представляется понимание причин асимметричного рельефа нагорья, который проявляется в резком различии между северной и южной, западной и восточной частями. Именно попытка раскрыть эту тайну стала целью масштабного международного исследования, в котором приняли участие специалисты из России и Китая. Результаты их работы, опубликованные в престижном журнале Gondwana Research, проливают новый свет на глубинные процессы, формирующие Северный Тибет.

Центральным вопросом, который ставили перед собой ученые, было выяснение связи между глубинным строением литосферы и механизмами ее деформации. Тибетское нагорье продолжает активно трансформироваться: земная кора здесь сжимается, разломы смещаются, происходят землетрясения, а в отдельных районах наблюдается вулканическая активность. Однако до сих пор оставалось неясным, какие именно процессы в верхней мантии и литосфере лежат в основе этих явлений. Чтобы приблизиться к ответу, исследователи сосредоточились на построении трехмерной плотностной модели литосферы и подстилающей ее части мантии. Плотность пород — ключевой параметр, поскольку именно она определяет, как тектонические блоки взаимодействуют друг с другом, погружаются или всплывают, вызывая подъём или опускание поверхности.

Для понимания возможных сценариев эволюции Северного Тибета существуют две основные геодинамические модели. Первая предполагает, что в миоценовую эпоху — примерно 10–20 миллионов лет назад — произошел отрыв нижней части литосферной плиты, связанной с Индийским континентом. Под действием силы тяжести эта плотная часть коры откололась и начала погружаться в более легкую мантию. Освободившаяся от тяжелой «подошвы» кора стала всплывать, что привело к быстрому подъему плато. Этот процесс, известный как делиниация литосферы, объясняет резкое высокогорье и сопровождающую его вулканическую активность. Косвенным подтверждением этой гипотезы служит обнаружение зон с пониженной плотностью в верхней мантии — там, где после отрыва осталось пространство, заполненное более легкими породами.

Альтернативная модель предлагает иной механизм — продолжающуюся внутриконтинентальную субдукцию. Согласно этой концепции, после столкновения плит активизировались древние шовные зоны, в частности Бангонг–Нуцзян и Цзиньша, где отдельные блоки литосферы постепенно погружаются под соседние структуры. Такой процесс должен сопровождаться не резким, а постепенным подъемом территории, а также формированием крупных разломов и горизонтальных смещений тектонических блоков. В этом случае ожидается наличие зон с повышенной плотностью — там, где литосфера уходит вглубь, увлекая за собой тяжелые породы.

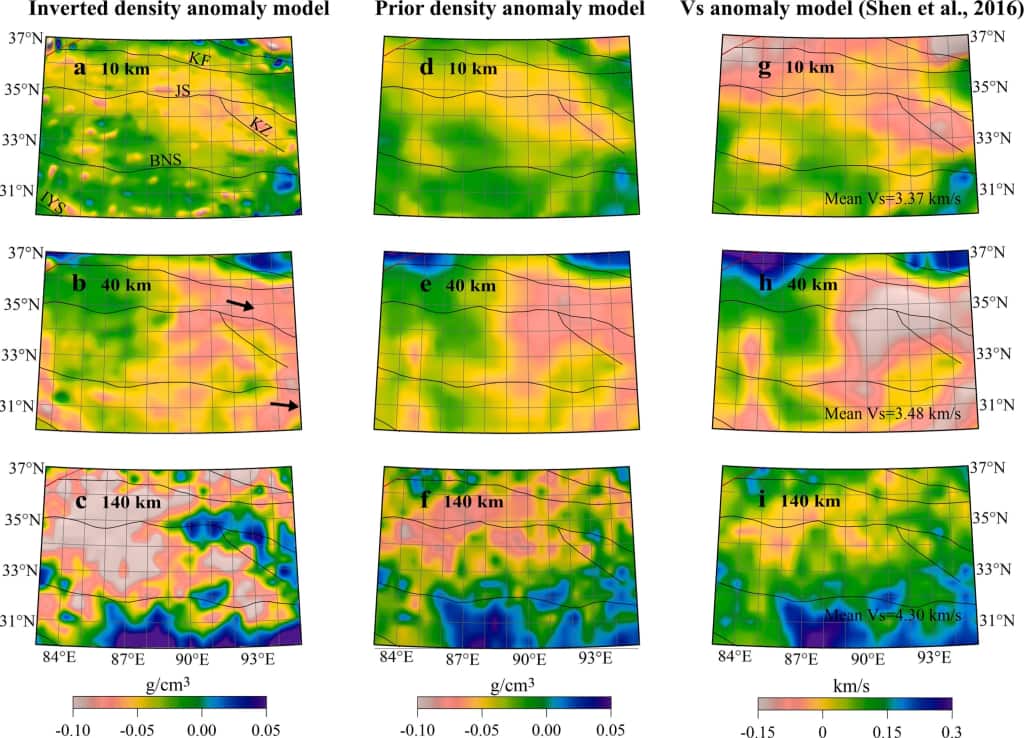

Ранее основным инструментом для изучения глубинного строения Тибета были сейсмические данные, которые позволяют оценить скорость прохождения волн через породы. Однако интерпретация этих данных неоднозначна: сейсмические скорости зависят как от плотности, так и от температуры, и без дополнительной информации сложно однозначно определить, что именно вызывает аномалии — горячие, но легкие породы или холодные и плотные. Поэтому для более точной картины необходимо привлекать другие геофизические методы, в частности — анализ гравитационного поля. Оно напрямую связано с распределением масс в недрах Земли и позволяет восстановить плотностную структуру на глубинах, недоступных для прямых наблюдений.

Именно такой комплексный подход и был реализован в новом исследовании. Руководил работой доктор физико-математических наук Михаил Константинович Кабан — главный научный сотрудник Геофизического центра РАН и Потсдамского центра им. Гельмгольца, — в сотрудничестве с коллегами из Технологического университета Чэнду и Геологической службы Китая. Ученые объединили сейсмические, гравитационные и геологические данные, чтобы построить трехмерную модель плотности литосферы и верхней мантии в регионе Северного Тибета. Этот подход позволил получить беспрецедентно детализированную картину распределения масс в глубинах до 100 километров и более.

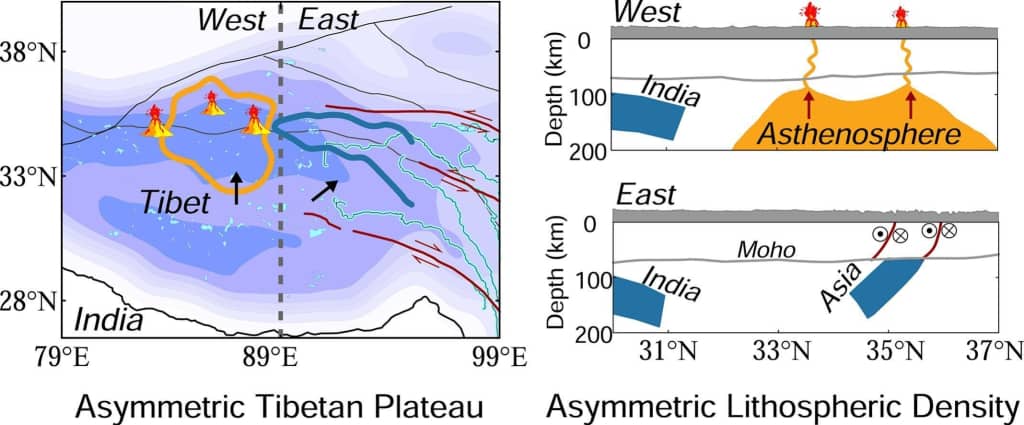

Результаты оказались поразительными. В районе шовной зоны Цзиньша, которая делит Северный Тибет на западную и восточную части, была обнаружена резкая плотностная неоднородность. На западе, в пределах глубин до 100 км, зафиксирована значительная аномалия пониженной плотности — на 0,1 г/см³ ниже нормы. Такое явление хорошо согласуется с моделью делиниации: здесь, вероятно, произошел отрыв тяжелой литосферной подошвы, что привело к изостатическому подъему коры и, возможно, к вулканизму. В то же время восточная часть шовной зоны демонстрирует противоположную картину — здесь плотность на 0,05 г/см³ выше средней, что указывает на наличие погружающихся блоков литосферы. Это — прямое свидетельство продолжающейся внутриконтинентальной субдукции, при которой одни тектонические блоки пододвигаются под другие.

Таким образом, исследование показало, что ни одна из существующих моделей не охватывает всей картины — оба механизма действуют одновременно, но в разных частях нагорья. На западе доминирует процесс отрыва литосферы, вызывающий быстрое вертикальное движение земной коры, тогда как на востоке преобладает горизонтальная деформация за счет субдукции, сопровождающаяся смещением крупных террейнов — фрагментов континентальной коры, ограниченных разломами. Эта двойственность объясняет асимметричный рельеф Тибета: западная часть более высокая и вулканически активная, восточная — более деформированная и раздробленная тектоническими нарушениями.

Полученные данные не только подтверждают сложность геодинамической обстановки в Тибете, но и открывают новые возможности для понимания процессов, формирующих континентальные плато. Они позволяют пересмотреть существующие представления о том, как взаимодействуют литосферные плиты в условиях континентального столкновения, и дают основу для более точного прогнозирования сейсмической активности в этом сейсмоопасном регионе. Исследование становится важным шагом в сторону создания единой, комплексной модели эволюции Тибетского нагорья — одной из величайших геологических загадок современности.

Ещё бы. Особенно если учесть, что Тибет это место где произошло соприкосновение с небесным телом, часть которого и осталось на поверхности Земли и это тело прокатилось далее оставляя часть себя в виде кавказских и Альп. Ну и т.д. ну то есть мы буквально живём не на Земле. Ну и разбегания материков под воздействием центробежных тоже понятно. Ах да, почему соприкоснулись, по касательной, а не в лоб., ну потому что у Земли недостаточно своей силы гравитационной, что бы так скорректировать траекторию другого крупного тела.