Квантовый дуализм под микроскопом: революционный эксперимент MIT

Физики Массачусетского технологического института подтверждают, что, как и Супермен, свет имеет две личности, которые невозможно увидеть одновременно

Свет — это не просто поток частиц или волна, распространяющаяся в пространстве. Он существует в странном, двойственном состоянии, где его природа зависит от того, как мы решим его измерить. Эта загадка лежит в основе квантовой механики, и именно она стала предметом жарких дебатов между двумя величайшими умами XX века — Альбертом Эйнштейном и Нильсом Бором.

В 1927 году Эйнштейн предположил, что можно одновременно зафиксировать и волновые, и корпускулярные свойства света, если аккуратно измерить его взаимодействие с материей. Бор, напротив, утверждал, что сам акт измерения разрушает интерференцию, делая невозможным одновременное наблюдение обеих природ света. Почти сто лет спустя физики Массачусетского технологического института (MIT) провели самый точный на сегодняшний день вариант знаменитого эксперимента с двумя щелями, окончательно подтвердив правоту Бора.

Их работа не просто повторяет классический опыт — она сводит его к чистой квантовой сути, используя отдельные атомы в качестве щелей и единичные фотоны. Результаты, опубликованные в Physical Review Letters, показывают, что всякий раз, когда система «узнаёт» путь фотона (его корпускулярную природу), волновая интерференция исчезает. Более того, исследователи опровергли ключевую идею Эйнштейна о роли «пружины» (механического взаимодействия) в этом процессе, доказав, что важна лишь квантовая неопределенность.

Этот эксперимент — не просто триумф квантовой теории. Он демонстрирует, насколько глубоко странной остается природа реальности на микроскопическом уровне, и открывает новые пути для исследований в квантовых технологиях.

Суть эксперимента: от Юнга до квантовой эры

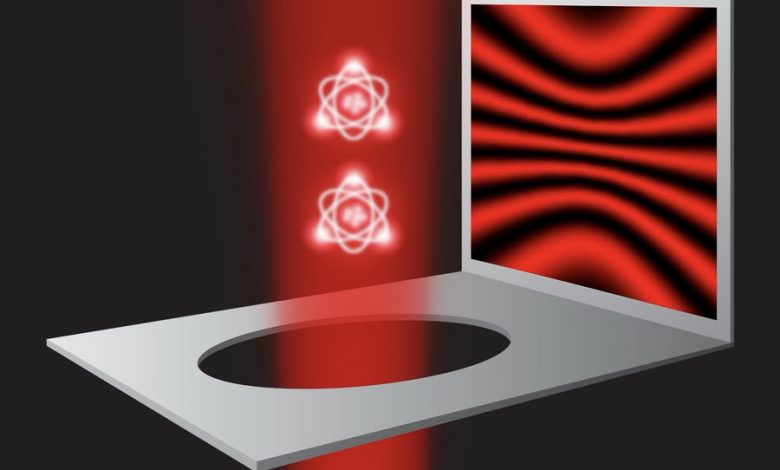

Классический эксперимент с двумя щелями, впервые проведенный Томасом Юнгом в 1801 году, казался простым: свет, проходя через две узкие щели, создает на экране интерференционную картину — чередующиеся светлые и темные полосы. Это доказывало волновую природу света. Однако с развитием квантовой механики выяснилось, что даже одиночные фотоны, проходящие через щели по одному, со временем формируют ту же интерференционную картину. Это означало, что каждый фотон интерферирует сам с собой, словно проходя через обе щели одновременно.

Но самое удивительное произошло, когда ученые попытались измерить, через какую именно щель проходит фотон. Интерференция мгновенно исчезала, и свет начинал вести себя как поток частиц. Этот парадокс стал краеугольным камнем квантовой механики: измерение разрушает квантовую суперпозицию, заставляя систему «выбирать» одно из состояний.

Спор Эйнштейна и Бора: можно ли обмануть квантовую механику?

Эйнштейн не мог смириться с такой интерпретацией. В 1927 году он предложил мысленный эксперимент: если щели подвешены на пружинах, то проходящий фотон должен слегка смещать одну из них, позволяя одновременно измерить и его траекторию (корпускулярное свойство), и интерференцию (волновое свойство). Бор возразил, что любая попытка измерить смещение щели внесет неопределенность, разрушающую интерференцию.

Долгое время этот спор оставался теоретическим, но современные технологии позволили проверить его экспериментально.

Эксперимент MIT: атомы как идеальные щели

Группа Вольфганга Кеттерле из MIT пошла дальше классической схемы. Вместо физических щелей они использовали 10 000 ультрахолодных атомов, расположенных в оптической решетке с точностью до нанометров. Каждый атом действовал как миниатюрная щель, рассеивающая фотоны.

Ключевой особенностью эксперимента стало использование сверхслабого светового пучка, гарантировавшего, что каждый фотон взаимодействует только с одним атомом. Ученые также контролировали квантовое состояние атомов, «размывая» их положение и регулируя, насколько точно можно определить путь фотона. В отличие от схемы Эйнштейна, атомы удерживались лазерами, которые можно было мгновенно отключать, исключая механическое взаимодействие.

Результат был однозначным: чем точнее измерялся путь фотона (корпускулярное свойство), тем слабее проявлялась интерференция (волновое свойство). Даже при отсутствии механического взаимодействия (отключенных лазерах) интерференция исчезала, если информация о пути фотона сохранялась в квантовом состоянии атомов. Это окончательно подтвердило, что не механический «толчок», а квантовая информация играет ключевую роль в дуализме волна-частица.

Выводы и значение работы

Эксперимент MIT окончательно подтвердил правоту Бора: невозможно одновременно измерить и волновую, и корпускулярную природу света без разрушения интерференции. Это наиболее «чистая» реализация двухщелевой схемы, свободная от классических помех.

Работа имеет важное значение для квантовых технологий. Метод контроля квантовой информации на уровне отдельных атомов может быть использован в квантовых вычислениях и сверхточных сенсорах. В 2025 году, объявленном ООН Международным годом квантовой науки, эта работа символически закрывает столетний спор, напоминая, что квантовый мир продолжает бросать вызов нашему пониманию реальности.