От минимума к максимуму: Солнце меняет курс

Анализ НАСА показывает рост активности Солнца

Солнце вдруг решило переписать прогнозы относительно своего будущего. В 2008 году ученые ожидали, что оно войдет в эпоху затишья — период исторически низкой активности, подобный тому, что наблюдался в XVII веке, когда солнечные пятна почти исчезли с поверхности звезды на три десятилетия. Но вместо угасания Солнце начало просыпаться. Медленно, но неумолимо, с 2008 года его активность стала расти — как будто звезда, которая якобы готовилась к долгому сну, внезапно открыла глаза и перешла к новому циклу бурной жизни.

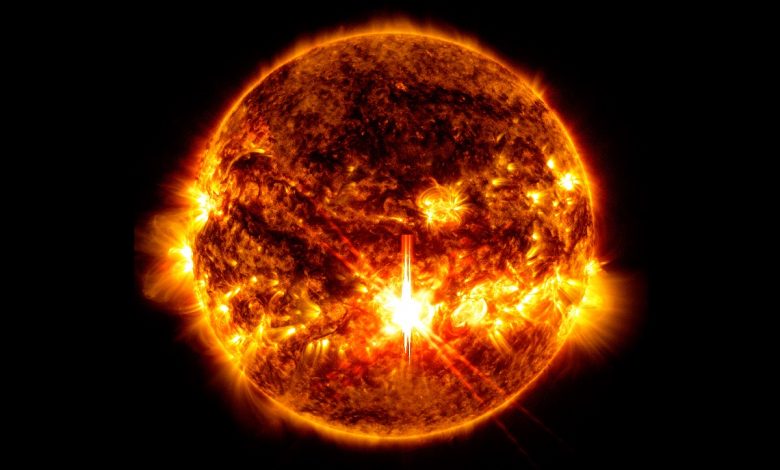

Согласно новому исследованию ученых НАСА, опубликованному в The Astrophysical Journal Letters, солнечная активность, которая неуклонно снижалась с 1980-х годов, резко сменила направление. Уровень солнечных пятен, интенсивность солнечного ветра и частота корональных выбросов массы начали расти — и продолжают расти до сих пор.

«Все признаки указывали на то, что Солнце вступает в длительную фазу низкой активности», — говорит Джейми Ясински из Лаборатории реактивного движения, ведущий автор работы. — «Поэтому было неожиданностью увидеть обратную тенденцию. Солнце медленно просыпается».

Солнечные пятна — темные, относительно холодные участки на поверхности звезды, где магнитные поля концентрируются и подавляют конвекцию — служат главным индикатором активности. Их количество напрямую связано с мощными вспышками и выбросами плазмы, способными нарушить спутниковую связь, повредить электросети и подвергнуть астронавтов опасности космической радиации. Именно поэтому НАСА так внимательно следит за этими изменениями: они имеют прямое отношение к будущим миссиям «Артемида», к безопасности людей на Луне и, в перспективе, к полетам на Марс.

Данные, на которых основано исследование, собраны за более чем два десятилетия благодаря миссиям ACE и Wind, запущенным в 1990-х, а также другим космическим аппаратам, входящим в программу гелиофизики НАСА. Эти зонды непрерывно регистрируют параметры солнечного ветра — потока заряженных частиц, который формирует гелиосферу, обволакивающую всю Солнечную систему.

Когда солнечная активность возрастает, эта оболочка расширяется, усиливая влияние солнечных бурь на магнитосферы планет, включая Землю. А когда она ослабевает — как в минимуме Маундера с 1645 по 1715 год — магнитные щиты планет становятся уязвимее, и космическое излучение проникает глубже.

Тем не менее, причины таких долгосрочных колебаний остаются загадкой. Почему Солнце пережило 40-летний минимум в XIX веке (1790-1830) ? Почему после трех десятилетий затухания оно вдруг возродилось? «Долгосрочные тенденции гораздо менее предсказуемы и пока не до конца понятны», — признает Джейми Ясински. И это не просто академический интерес: человечество все больше зависит от технологий, чувствительных к космической погоде. От GPS до энергосистем — все может быть под угрозой во время сильной солнечной бури.

В этом контексте запуск новых миссий — IMAP и SWFO-L1 (старт не ранее 23 сентября)— становится не просто научным шагом, а стратегической необходимостью. Они позволят получить данные в реальном времени, создать точные модели прогнозирования и защитить не только космонавтов, но и нашу цифровую цивилизацию.

Солнце, кажется, снова решил напомнить нам: мы живем не просто на планете, а внутри его огромной, динамичной и часто непредсказуемой атмосферы. И если раньше мы воспринимали его как стабильный источник света, то теперь понимаем — оно живое, дышащее, меняющееся. И, возможно, еще не закончило нас удивлять.