Горячий Юпитер с атмосферой из чистого углерода бросает вызов теориям формирования планет

Углеродная тайна в сердце черной вдовы

Наука развивается не просто путем накопления новых фактов, но через столкновение этих фактов с устоявшимися теориями — такую идею в свое время предложил Томас Кун в работе «О структуре научных революций». Согласно его концепции, прогресс науки часто происходит не постепенно, а революционно, когда накапливаются данные, которые невозможно объяснить в рамках существующей парадигмы. Именно такие данные и могут стать катализаторами глубоких изменений в нашем понимании Вселенной. Недавняя публикация, доступная в виде препринта на arXiv, предлагает один из самых неожиданных примеров такого противоречия: наблюдения экзопланеты PSR J2322-2650b, обращающейся вокруг миллисекундного пульсара, сделанные с помощью космического телескопа Джеймс Уэбб (JWST), бросают вызов фундаментальным представлениям о формировании и эволюции планет в экстремальных условиях.

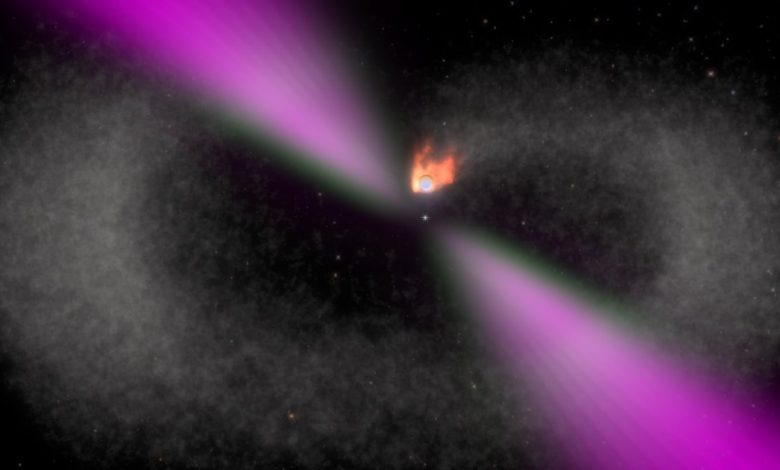

Пульсар PSR J2322-2650 относится к классу систем «черная вдова» — это двойные системы, в которых нейтронная звезда, вращающаяся с невероятной скоростью, постепенно разрушает своего компаньона, поглощая его вещество и облучая его мощным гамма-излучением. В типичном сценарии формирования такой системы первоначально массивная звезда взрывается как сверхновая, оставляя после себя нейтронную звезду, которая затем начинает аккрецировать материю от соседней звезды, ускоряя свое вращение до периода в доли секунды.

Со временем интенсивное излучение пульсара «выжигает» внешние слои компаньона, превращая его из звезды в компактный объект типа «горячий Юпитер», состоящий преимущественно из гелия — остатков ядра, не успевших быть поглощенными или сожженными. Именно такой тип компаньона ожидался для PSR J2322-2650b: масса, плотность и орбитальный период (7,8 часа) полностью соответствуют предсказаниям модели. Однако все, что касается атмосферы этой планеты, не просто отличается от ожиданий — оно полностью их опровергает.

Спектральные данные JWST показали, что атмосфера PSR J2322-2650b состоит почти исключительно из элементарного углерода, в форме молекул C2 и C3 — двухатомного и трехатомного углерода. Такие соединения крайне редки в природе: они наблюдаются лишь в хвостах комет, в пламени на Земле или в лабораторных условиях. Их присутствие в атмосфере планеты, особенно в таких колоссальных концентрациях, является беспрецедентным. Ни одна из ранее изученных планет-компаньонов в системах «черная вдова» не демонстрировала подобного состава. Более того, анализ химического баланса выявил поразительные значения соотношений: C/O превышает 100, а C/N — более 10 000. Для сравнения, на Земле соотношение углерода к кислороду составляет всего 0,01, а к азоту — около 40. Это означает, что в атмосфере PSR J2322-2650b углерода в десятки тысяч раз больше, чем любого другого элемента, способного реагировать с ним. При этом кислород и азот практически отсутствуют — чего не может объяснить ни одна из современных моделей.

Такое химическое состояние ставит под сомнение саму логику формирования «черной вдовы». Если внешние слои компаньона должны были быть либо поглощены пульсаром, либо разрушены его излучением, то почему сохранилась такая богатая углеродом атмосфера? Почему углерод не окислился до CO или CO2? Почему он не был сожжен до гелия и углерода в виде ионизированного плазменного потока? Теоретики предполагают, что возможно планета образовалась не из обычной звезды, а в результате слияния двух белых карликов — один из них был углеродно-кислородным, а другой — гелиевым. Но даже в этом случае объяснить, как удалось сохранить такое экстремальное соотношение C/O, остается непростой задачей. Другие механизмы, например, выбросы углерода из внутренних слоев при разрушении звезды, также не способны воспроизвести наблюдаемые условия без нарушения фундаментальных законов термодинамики и химической равновесности.

Интересно, что атмосфера планеты демонстрирует выраженную асимметрию между дневной и ночной сторонами. Поскольку планета находится в приливном захвате, одна ее сторона постоянно обращена к пульсару, получая огромные дозы радиации. Температура на этой стороне превышает 2000 градусов Цельсия, и именно здесь спектрограф регистрирует четкие линии поглощения C2 и C3. На ночной же стороне, где температура падает ниже 1000 градусов, практически нет никаких химических следов. Это указывает на то, что там, вероятно, осаждается углерод в виде сажи или графитоподобных частиц, которые не имеют характерных спектральных признаков. Таким образом, атмосфера планеты функционирует как сложная химическая машина: на нагретой стороне углерод остается в газообразной форме, а на холодной — конденсируется и выпадает, создавая эффект «углеродного цикла», который пока не описан ни в одной известной астрономической модели.

В то же время другие аспекты поведения планеты удивительно хорошо согласуются с существующими теориями. Модели циркуляции атмосферы для горячих юпитеров в условиях сильного внешнего воздействия предсказывают, что наиболее горячая точка на поверхности должна быть смещена к западу от подзвездной точки — в отличие от обычных горячих юпитеров, где максимум тепла обычно смещен на восток из-за восточных ветров. Это связано с тем, что в системах с экстремальными потоками энергии, как у PSR J2322-2650b, сильные западные ветры переносят тепло быстрее, чем оно может рассеяться. И вот — впервые в истории астрономии данные JWST подтвердили этот эффект: самая горячая область планеты расположена примерно на 12 градусов к западу от центра, прямо в том месте, где предсказывалась модель. Это означает, что хотя химический состав атмосферы кажется абсурдным, динамика ее движения работает точно так, как и должно было бы.

Это делает PSR J2322-2650b уникальным объектом: он одновременно и идеальный пример «черной вдовы», и противоположность ей. Его форма, размер, орбита и атмосферная циркуляция — все это говорит о том, что он родился и развивался в соответствии с общепринятой теорией. Но его атмосфера — это загадка, которую нельзя решить, не пересмотрев основы химии планетарных атмосфер в экстремальных условиях. Возможно, мы сталкиваемся с новым классом планет, образующихся не из звезд, а из остатков других нейтронных звезд, или с процессами, которые происходят только в условиях невероятно высокой радиации и низкой гравитационной стабильности. Может быть, углерод здесь не просто остался — он был активно синтезирован в атмосфере в результате реакций, которые мы еще не понимаем.

Ученые теперь вынуждены вернуться к истокам: пересматривать модели формирования планет, переосмысливать химические пути в условиях сильного облучения, искать новые механизмы, способные сохранить углерод в газовой форме при температурах, где он должен конденсироваться. Возможно, эта планета — не единственный случай. JWST продолжает сканировать небо, и если он найдет еще несколько подобных объектов, это может стать началом новой парадигмы — не просто в астрономии, но и в химии и физике экстремальных сред.