Золотое сечение бездны

«Чувствам человека приятны объекты, обладающие правильными пропорциями». Фома Аквинский

Сегодня невозможно представить жизнь людей без языка общения. На нашей планете человечество общается на 8 тысячах языков, не считая их диалектов. До сих пор нет ясного представления о появлении первоначального языка у раннего человечества. Логика развития общества подсказывает, что язык мог появиться в результате насущных потребностей приёма и передачи информации среди разумных обитателей нашей планеты. Он возник естественным путём. Древние люди выделяли из объектов природы: солнечное тепло, влагу, почву, растительный и животный мир. Они представляли окружающую обстановку с помощью пяти органов чувств. На основе их показаний совершали определённые действия и поступки.

Изменение условий жизни и окружающая среда требовали от людей совместных действий. Самый первый язык, возможно, возник в колыбели человечества Африки. А затем его «примеряли на себе» другие народы с учётом особенностей своей жизни, которая была разной в условиях выживания. Для передачи информации до звуковой речи они использовали зрительные понятия: жесты мимику, телодвижения. Позднее появились зарубки, метки, узелки и рисунки. Фонетический язык начинался с коротких слов, состоящий из набора примитивных звуков. Постепенно он стал превращаться в более сложную речь.

Гораздо меньше применяли звуковую речь там, где были наиболее благоприятные условия для жизни людей. По богатству современного языка можно судить о тяжести их первоначального существования. На этой основе началось дробление языков с учётом менталитета народов, их традиций и духовной культуры. Происходил процесс смешения языков. Каждый народ выбирал те слова, которые не вызывали у них отторжения. Многие языки прекратили своё существование и отпали, как ветки высохшего дерева.

Человек в древности не мог выжить в одиночку. Природные условия принуждали его действовать коллективно в составе рода, племени и народности. Фонетика языка древних людей требовала от них разной эмоциональной энергии в произношении слов в зависимости от окружающей обстановки. На язык оказывало полезное или вредное воздействие соседство народов. Древние люди не могли между собой договориться какие слова им подходят, а какие нет.

Процесс утверждения слов для речи происходил стихийно и избирательно. У каждого народа существует свой «камертон души», который отзывается на звуки речи и воспринимает их по своим духовным потребностям. Обычно принимались те звуки речи, которые были для них наиболее удобными. Таким образом, каждый язык шлифовался временем и условиями жизни.

Например, язык на котором говорим мы, приобрёл окончательную редакцию со времён Пушкина и Лермонтова. Он постепенно превратился в инструмент чёткого выражения мыслей. Мы думаем на своём родном языке. Его звуки прочно утвердились в нашем сознании. Наш русский язык признан в мире наиболее богатым и сложным. В нём утвердились не только слова. Важную роль играют: интонация, фон, ударения, и особенности звучания в произношении слов. Например, слово «нет» с помощью оттенков звучания можно превратить в понимание «да».

Русский алфавит в практическом применении имеет свои национальные особенности. Утвердившаяся частота его букв в словах речи далеко не одинаковая. Одна часть знаков алфавита применяется гораздо чаще по отношению к другим. Существует официальный анализ специалистов по частоте применения каждой буквы русского алфавита в литературных текстах. Если его знаки построить в ряд с учётом потребностей их применения (в процентах), то образуется следующий их порядок. См. схему:

О Е А И Н Т С Р В — (з. с.) — Л К М Д П У Я Ы

10,2 8,5 8,0 7,3 6,6 6,4 5,4 4,8 4,6 = 61,8 % 4,3 3,5 3,2 3,0 2, 8 2,6 2,0 1,9

Ь Г З б Ч Й Х Ж Ш Ю Ц Ш Э Ф Ъ Ё

1,7 1,6 1,6 1,5 1,4 1,4 1,0 1,0 0,9 0,8 0,7 0,5 0,3 0,2 0,2 0,1 = 38,2 %

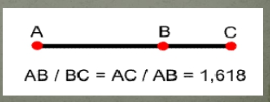

Под каждой буквой алфавита определён процент её повторений в русском языке. В буквах от О до В он самый высокий. Общая сумма их повторений составляет 61,8 %. Вторая часть букв алфавита (от Л до Ё) присутствует в текстах гораздо реже и в сумме равна 38,2 %. Эти две части делят алфавит примерно в пропорциях золотого сечения. Если 61,8 % разделить на 38,2 %, то в ответе получим дробь 1,617, близкую к значению золотого сечения. А при делении 100 % на 61,8 % получаем 1, 618. Эти устойчивые пропорции применения букв в текстах подтвердит любой орфографический словарь русского языка.

Золотое сечение делит алфавит на части, где отношение большей части к меньшей равно отношению целого к большей части. Эта формула обозначается математиками так:

На основе этих пропорций золотое сечение применяется в различных сферах: архитектуре, живописи, музыке. Его можно обнаружить и в естественной природе. Например, на опушке леса растут рядом два дерева. Их разная высота может соответствовать пропорциям золотого сечения. В нём присутствует в открытой или закрытой форме красота и гармония. Мы не всегда можем внятно объяснить, чем и почему привлекает нас природа, литература и искусство.

Например, ряд исследователей находят золотое сечение в композиционном построении литературных произведений. Они относят к нему кульминационный итог в сюжетной линии, который делит произведение на две пропорциональные части.

Здесь напрашивается вопрос. В чём реально прячется красота и привлекательность произведения? Почему некоторые из них становятся классическим шедевром на века, а другие забывают. Нужно признать, что высшую точку кульминации можно намеренно создать в любом произведении. Но этот принцип построения текстов не будет универсальным средством привлечения читателей. Главный пик произведения создаст у читателей только эмоциональное восприятие, но не обеспечит привлекательность всей его ткани.

Художественная форма литературного произведения, по моему мнению, кроется в его звучании и в высочайшем искусстве подбора нужных слов. Цель моей статьи состоит в реальном поиске красоты и гармонии слова. Кроме того, далеко не в каждом произведении присутствует главный смысловой узел. Например, описания природы классиками литературы считаются образцовыми у М. Пришвина, С. Есенина, А Пушкина, A. Тютчева, А. Фета и у многих других. В них нет деления сюжета на «золотые части». Но при этом присутствует внутренняя гармония и красота. Они привлекают читателей лёгкостью восприятия и внутренним очарованием.

Подбор слов для выражения мыслей относится к самому сложному искусству. Никто из наших классиков при написании произведений не планировал и не стремился к «золотым» пропорциям в построении сюжета. Он у них формировался естественным образом, под воздействием неведомого закона, как это происходит на объектах природы. Они даже не подозревали, что свои вечные творения создавали на «золотом поле» пропорций. Главной причиной образования золотого сечения в их произведениях был личный гениальный дар к творчеству.

Искусство слова и письма были присущи во все времена выдающимся личностям. Например, ораторское искусство высоко ценилось в древней Греции и Риме, особенно в судебной практике и политике. Яркие выступления полководцев перед солдатским строем обеспечивали победу в крупных сражениях. Например, Пётр I перед Полтавской битвой (1709 г.), сказал воинам знаменитые слова: «Вы не должны помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство Петру вручённое, за род свой, за отечество, за православную нашу веру и церковь». Разве здесь не подбор слов вдохновил русское войско в решающей битве со шведами?

Золотое сечение в литературном творчестве исследователи обычно находят в построении его видимой части сюжета. Это похоже на определение пропорций айсберга, торчавшего на поверхности воды. А неразгаданная привлекательность литературного творения остаётся за пределами их внимания. А там кроется разгадка духовного притяжения читателей к бесценному фонду нашей литературы. Неслучайно её ХIХ век называют «золотым».

Я убеждён, что золотое сечение в литературе может реально присутствовать в искусстве слова самого высокого уровня. Его поиск нужно начинать с буквенного анализа, звуковая гамма которых создаёт чарующую гармонию. Исследования этой проблемы показали, что создание стандарта золотого сечения только с помощью одних букв алфавита является абсолютно невыполнимой задачей. Его буквы растворены в произведениях в разных пропорциях, и заниматься их анализом является пустой затеей. После долгих исследований я пришёл к выводу, что найти признаки золотого сечения в текстах можно только с помощью цифровых технологий. Для этого я использовал анализ частоты использования букв в русском языке, с переводом их очерёдности на цифры. Должен заметить, что вся информация мира держится на союзе букв и чисел.

Я заменил буквенный порядок на цифровой. У меня получилась последовательность цифр с учётом их повторений:

1 0 3 7 — (з. с.) — 8 9 5 2 4 6

18 + 16 + 11 + 10 = 55 9 + 8 + 7 + 4 + 3 + 3 = 34

Под каждой цифрой показана количественная частота её применения в текстах. Золотое сечение в десятичной системе счисления образуется между двумя отрезками цифровых частот:

Между цифрами 1 – 7 и 8 – 6. Их общая сумма равна 89, которая относится 11 числу Фибоначчи. Порядок этих цифр полностью соответствует очерёдности букв в русском алфавите.

При делении 55 на 34 получается дробь 1,617. А при делении 89 на 55 ответ будет равен показателю золотого сечения 1,618. Данный результат можно считать «золотым» эталоном в числах. Количество установленных цифровых показателей удваивается до бесконечности. Можно получить гигантское цифровое образование, превышающее любое полученное число Пи. При любом его перемешивании пропорции и структура цифр будут соответствовать золотому сечению. В этой цифровой бездне будет присутствовать любая информация, которую сможет понять разум и представления человека. Например, в числе Пи количество каждой из 10 цифр примерно одинаковое. Эта особенность противоречит практике применения букв в русских текстах, когда одни знаки применяются гораздо чаще других.

Вот почему при расшифровке некоторых отрезков числа Пи у меня не всегда получаются качественные по смыслу тексты. В них слишком много дополнительных цифровых «примесей» которые влияют на привлекательность их содержания. При этом должен заметить, что в этом числе могут реально присутствовать цифровые образования, которые будут полностью соответствовать цифровому эталону золотого сечения. На этих «островах» чистого разума могут храниться неизвестные произведения, соответствующие качеству мировых стандартов или превосходящие их.

На основе полученной цифровой технологии, я решил заняться поиском наличия золотого сечения в произведениях выдающихся классиков русской литературы. За основу взял эталонное число 89. На это количество цифр я подобрал отрывки текстов избранных произведений. Представляю этот анализ поиска. См. схемы.

А.С. Пушкин стихотворение «Кинжал».

1 (21) + 0 (12) + 3 (8) +7 (14) = 55. 8 (3) + 9 (15) + 5 (5) + 4 (4) + 2 (6) + 6 (1) = 34.

55/34 = 1,617; 89/55 = 1, 618.

М.Ю. Лермонтов «Демон»

1 (18) + 0 (16) + 3 (11) + 7 (10) = 55. 8 (8) + 9 (9) + 5 (7) + 2 (4) + 4 (4) + 6 (2) = 34.

55/34 = 1,617; 89/55 = 1, 618.

И.А. Крылов басня «Ворона и лисица».

1 (22) + 0 (8) + 3 (7) + 7 (18) = 55. 8 (11) + 9 (9) + 5 (6) + 2 (6) + 4 (2) + 6 (0) = 34.

55/34 = 1,617; 89/55 = 1, 618.

Ф.И. Тютчев русский романс «К. Б.» («Я встретил вас – и всё былое…).

1 (20) + 0 (7) + 3 (15) + 7 (14) = 56. 8 (15) + 9 (6) + 5 (6) + 2 (3) + 4 (2) + 6 (1) = 33.

56/33 = 1,696; 89/56 = 1,589.

А.П. Чехов рассказ «Хамелеон».

1 (23) + 0 (17) + 3 (9) + 7 (5) = 54. 8 (12) + 9 (9) + 5 (4) +2 (3) + 4 (2) + 6 (5) = 35.

54/35 = 1,542; 89/54 = 1,648.

Сказка «Курочка ряба».

1 (25) + 0 (6) + 3 (14) + 7 (12) = 57. 8 (5) + 9 (3) + 5 (9) + 3 (7) + 2 (3) + 6 (5) = 32.

57/32 = 1,781; 89/57 = 1,561.

Итог этого анализа показывает, что у трёх классиков русской литературы в произведениях присутствует золотое сечение. А у остальных – качество произведений близко к этому показателю.

Я проанализировал дополнительно наличие золотого значения в случайном отрезке числа Пи из 89 знаков. Получил следующий результат:

1 (8) + 0 (10) + 3 (6) + 7 (7) = 31. 8 (10) + 9 (11) + 5 (10) + 4 (10) + 2 (8) + 6 (2) = 58.

В этом варианте произошло невероятное отличие от предыдущих примеров. Суммарные части двух частей отрезка поменялись местами, и предстали в перевёрнутом виде.

При их делении получился следующий результат: 58/31 = 1,870. 89/58 = 1,534. При расшифровке этого уродливого цифрового отрезка получится такой же несуразный текст.

На основе золотого стандарта я получил в своё распоряжение совершенно другую структуру чисел, очищенную от ненужных цифровых добавлений. Работа по их расшифровке дала мне более качественную информацию. Я нашёл в этих числах неизвестные стихи и прозу, а также отдельные смысловые выражения. Названия к их содержанию придумал сам. Представляю эти тексты:

Формула природы

«Хаос – формула природы.

Ветер воет в тишине.

В недрах прячутся породы.

Звёзды блещут в вышине.

Там мыслей тайные творенья.

В мир иной глядят глаза.

Меркнут яркие мгновенья.

Мечет стрелами гроза.

Не исчезнет дар природы.

Правду скроют небеса.

На земле творят народы.

Дух волнуют чудеса.

Кто создал сей мир чудесный?

По коду, плану, чертежам?

Может, разум был небесный,

Жизнь разбив по этажам?»

О роли поэзии

«Поэзия – душа творенья,

Из древа мудрости взошла.

Знала тайну вдохновенья,

И слову почести несла.

Из духа щедрого явилась,

И мысли добрые дарила.

Лирой гениев гордилась,

И птицей вещею парила.

Мечту о вольности хранила,

Память к падшим вознесла.

За барство дикое бранила.

Ей слава русская росла».

Мудрость чисел

«В числах мудрости таились,

Ветхой памяти верны.

Легенды в поисках раскрылись,

Отмычки к хаосу нашли.

В них коды тайные укрылись,

Муки в творчестве росли.

Числа замыслом гордились,

Загадки к разуму несли.

Знаки мысли задевали,

На цифровом участке поля.

Тексты знаний укрывали,

Такова у чисел доля».

Ивушка

«Ивушка печаль таила,

Ей горлица лесная снилась.

Косы в заводи умыла,

И всю красу свою раскрыла.

В зримом зеркале водицы,

Грусть земная к ней вернётся.

Подмигнут её ресницы,

Болью в сердце отзовётся».

Рать

«В глухой дали звезда мигала,

Тьма накрыла лик земли.

Свет печали ты прислала,

На поле брани рати шли.

В душах их была тревога,

За судьбу родного края.

Сплотила ратников дорога,

За жизнь сражаться умирая».

Заметки из архива чисел

«Снег белел в вершинах гор и стелился возле скал. Путники преодолели четыре гряды гор и гладь реки. В бассейне реки было полно мелкой рыбы. Одежда у путников намокла. Они разложили её у шатра. Через три километра вышли к долине и на костре вскипятили воду. Вокруг стало темно и ветер с гор нагрянул. Но трудная дорога у них уже позади…».

(Этот текс, найденный в числах, возможно, является отрывком из неизвестного произведения).

«Там силу знамений открыли. И свой род подвергли тяжким испытаниям. Через веру и мороку бога сильного нашли».

«Три удара и молчание у двери. Зато голос от папеньки услышан. И он в слезах обнял внука».

«Там беды дух терзали и печаль на их пути».

«Засевали у околицы села пашню и репу сажали».

«В мире все учуяли войну и бремя тяжести несли».

«Их подвиги на веки мифами сложили. Мечами рать врага сломила. Не за злато падшие герои защищали Русь. Щиты на их могилах были».

«У моря маячит гавань страны. Она шахские грузы предлагала, помощь кораблям выделяла и оливками снабжала».

«Через год его наказали и архива лишили. Был ссыльный русским писателем».

«Наша вера горше была и Бога чуяла ближе».

«Лишился кушанья слуга и чай заварил в чашке».

«Порог огня пресекли у эстакады. Зажечь его в зной могли мальчишки. Гнев у людей вызвала их вина».

Эту выемку заметок из чисел можно продолжать бесконечно. Их может оказаться больше, чем количество всех атомов у нашей Вселенной. Мы окружены бесконечными потоками информации, идущими не только от чисел, но и от объектов природы. А мозг человека является её приёмником и отражателем. На нас может воздействовать внешняя логика окружающего смысла, который мы не замечаем. Человечество обречено заниматься поиском знаний. Но оно будет открывать только те из них, которые не выходят за пределы его представлений. Все знания, открытые разумом человека, уже давно существуют в полном виде, с времён образования нашей Вселенной.

Редакция не несёт ответственности за содержание предоставленного материала. Мнение авторов публикаций в разделе «Авторский материал» не обязательно отражает точку зрения редакции.