Асимметрия спутников Туманности Андромеды вызывает космологические вопросы

Современная космология, основанная на ΛCDM-модели (стандартной модели, включающей темную энергию и холодную темную материю), предсказывает, что карликовые галактики-спутники должны распределяться вокруг массивных галактик хаотично, формируясь в результате иерархического слияния небольших структур. Однако новое исследование Института астрофизики имени Лейбница в Потсдаме (AIP) выявило аномалию в распределении спутников галактики Андромеды (M31), которая ставит под сомнение эти предсказания.

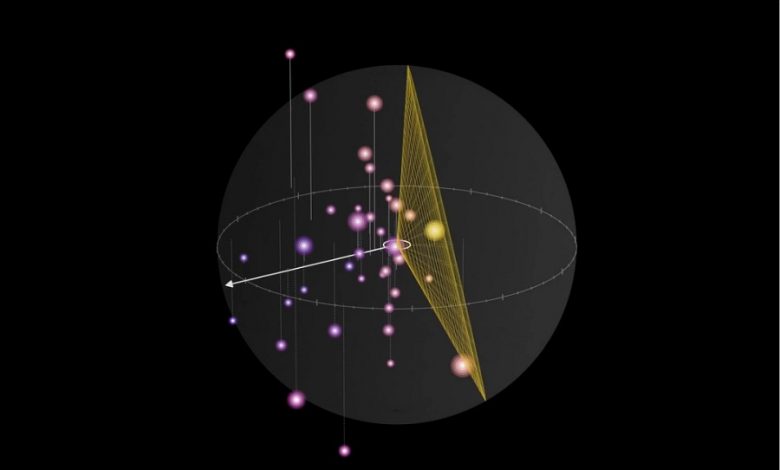

Анализ данных 37 карликовых галактик-спутников Туманности Андромеды показал, что более 80% из них сосредоточены на одной стороне от галактики-хозяина. Более того, все, кроме одного, спутника находятся в пределах сектора шириной 107 градусов, ориентированного в сторону Млечного Пути. Эта область охватывает лишь 64% возможного пространства вокруг Андромеды, что делает наблюдаемое распределение статистически маловероятным в рамках стандартных космологических симуляций.

Исследователи провели сравнение с двумя крупными космологическими симуляциями (например, Illustris-TNG или аналогичными), чтобы оценить частоту подобных асимметрий. Оказалось, что лишь одна из нескольких сотен смоделированных систем демонстрирует сопоставимую степень неравномерности. Это указывает на то, что конфигурация Андромеды является крайне редкой в рамках ΛCDM-парадигмы.

Проблема усугубляется тем, что около половины спутников Туманности Андромеды вращаются в узкой плоскости, напоминающей планетарную систему. Такие плоские структуры уже наблюдались у Млечного Пути, но их сочетание с асимметричным пространственным распределением не укладывается в стандартные сценарии формирования галактик. В симуляциях подобные конфигурации возникают редко и, как правило, нестабильны, что противоречит долговременному существованию такой структуры у Андромеды.

Возможные объяснения и ограничения моделей

Выявленные аномалии могут указывать на несколько возможных проблем:

- Недостатки симуляций — современные модели могут неточно воспроизводить физику малых масштабов, например, влияние барионной материи (звезд и газа) на динамику темной материи или процессы разрушения карликовых галактик приливными силами.

- Уникальность Андромеды — не исключено, что M31 пережила особую историю слияний, которая привела к наблюдаемым отклонениям. Однако это потребует пересмотра типичных сценариев эволюции галактик.

- Альтернативные теории — крайняя редкость явления в ΛCDM-симуляциях оживила дискуссии о модификациях стандартной модели, например, о природе темной материи или дополнительных гравитационных эффектах.

Перспективы дальнейших исследований

Для проверки гипотез необходимы расширенные наблюдения, такие как миссия Euclid, которые помогут выявить аналогичные асимметрии в других галактических системах. Также важны улучшенные симуляции с более детальной барионной физикой и повышенным разрешением, которые могут снизить расхождения с наблюдениями. Кроме того, реконструкция истории слияний Туманности Андромеды, включая возможные столкновения с Млечным Путем, способна прояснить происхождение аномалий.

Открытие AIP подчеркивает, что даже в хорошо изученных системах, таких как Местная Группа галактик, остаются необъяснимые явления. Если асимметрия Андромеды не является статистической флуктуацией, она может потребовать пересмотра отдельных аспектов ΛCDM-модели, особенно в контексте формирования карликовых галактик и роли темной материи в их распределении. Решение этой загадки будет зависеть от синергии наблюдательной астрономии и теоретического моделирования в ближайшие годы.

Андромеда влюбилась в нас, а наш галактик мужчина, приливной эффект в наличии, влюбленные стремяться соединиться