Динамика жизни: миграция звезд расширяет границы галактической обитаемой зоны

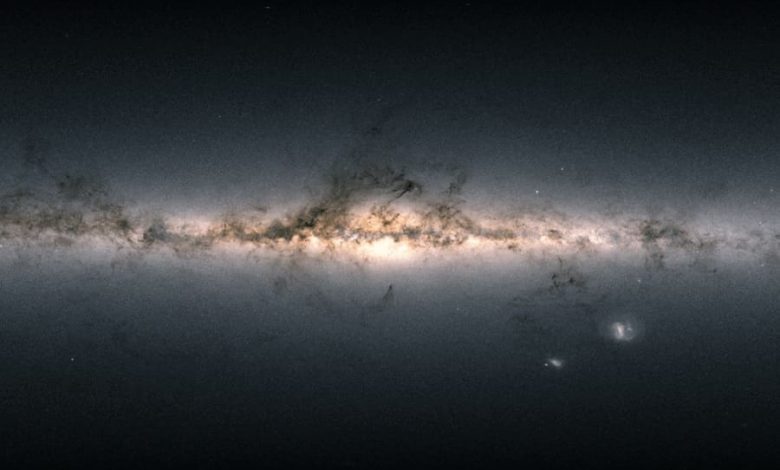

Одним из ключевых понятий, формирующих современный подход к поиску внеземной жизни, является Галактическая зона, пригодная для жизни (Galactic Habitable Zone, GHZ) — особая область в нашей галактике Млечный Путь, где условия наиболее благоприятны для возникновения и развития сложной биологической жизни. Эта концепция, впервые предложенная еще в 1980-х годах, продолжает эволюционировать, обогащаясь новыми данными и теоретическими моделями.

Недавнее исследование, принятое к публикации в журнале Astronomy & Astrophysics, проливает свет на то, как динамические процессы в галактике, в частности миграция звезд, могут влиять на распределение потенциально обитаемых миров. Работа международной группы астрономов открывает важные перспективы для понимания того, где именно в галактике следует искать признаки жизни — и почему традиционные представления о «зеленой зоне» обитания могут нуждаться в пересмотре.

Центральным объектом исследования стала звездная миграция — процесс, при котором звезды, включая такие, как Солнце, постепенно смещаются из своих мест рождения в другие области галактики под действием гравитационных возмущений, вызванных, например, спиральными рукавами или столкновениями с другими звездными системами. Ранее считалось, что звезды остаются в тех регионах, где они сформировались, но современные данные свидетельствуют о том, что миграция играет гораздо более значительную роль, чем предполагалось.

Исследователи использовали комплексные компьютерные модели, чтобы смоделировать эволюцию галактики с учетом и без учета этого явления. Особое внимание уделялось химической эволюции Млечного Пути — процессу накопления тяжелых элементов, таких как железо, кремний и кислород, которые необходимы для формирования каменистых планет, подобных Земле. Эти элементы, называемые в астрономии «металлами», образуются в недрах звезд и выбрасываются в межзвездное пространство при взрывах сверхновых, постепенно обогащая газ и пыль, из которых формируются новые поколения звезд и планет.

Результаты моделирования оказались поразительными. Оказалось, что миграция звезд существенно увеличивает вероятность формирования пригодных для жизни планет в тех областях галактики, которые ранее считались малоперспективными — в частности, в ее внешних регионах. Традиционно считалось, что GHZ ограничена узкой кольцевой зоной на расстоянии примерно от 7 до 9 килопарсек от центра галактики, где сочетаются достаточная металличность, низкий уровень радиации и умеренная плотность звезд. Однако новое исследование показало, что за счет миграции звезд потенциально обитаемые системы могут появляться значительно дальше от центра, в областях, где ранее считалось, что не хватает необходимых элементов для формирования землеподобных планет. Более того, ученые установили, что учет звездной миграции увеличивает вероятность формирования таких планет в пять раз по сравнению с моделями, в которых миграция не учитывается. Это означает, что обитаемая зона галактики может быть значительно шире и динамичнее, чем считалось ранее.

Особый интерес представляет влияние газовых гигантов — таких как Юпитер или Сатурн — на формирование земных планет. Исследование показало, что в центральных областях галактики, где плотность звезд выше, наличие крупных планет-гигантов может как способствовать, так и препятствовать формированию стабильных каменистых миров. С одной стороны, они могут защищать внутренние планеты от частых столкновений с кометами и астероидами; с другой — их мощное гравитационное поле может нарушать орбиты формирующихся планет, делая систему нестабильной. Таким образом, даже наличие звезды с подходящей температурой и светимостью не гарантирует, что вокруг нее сформируется пригодная для жизни планета — необходимо учитывать и другие факторы.

Исследователи подчеркивают, что их работа существенно расширяет параметры, в рамках которых следует искать обитаемые миры. Вместо жесткого привязывания к определенному расстоянию от центра галактики, теперь важно учитывать историю движения звезды, ее химическое происхождение и динамическое окружение. Это имеет прямое значение для планирования будущих космических миссий, направленных на поиск и изучение экзопланет. В частности, авторы ссылаются на несколько ключевых проектов Европейского космического агентства (ESA), которые в ближайшие годы должны революционизировать наше понимание экзопланетных систем.

Миссия PLATO (PLAnetary Transits and Oscillations of Stars), запуск которой запланирован на декабрь 2026 года, будет сканировать около миллиона звезд, выявляя экзопланеты методом транзитов — когда планета проходит перед своей звездой, вызывая кратковременное снижение яркости. Это позволит не только находить новые миры, но и точно определять их размеры, массы и орбитальные характеристики.

Ещё более важной с точки зрения поиска жизни станет миссия Ariel, запуск которой ожидается в 2029 году. Она будет изучать атмосферы уже известных экзопланет, анализируя их химический и тепловой состав. Благодаря этому ученые смогут выявлять молекулы, такие как вода, метан, углекислый газ и кислород, — потенциальные биомаркеры, указывающие на возможное существование жизни.

Наконец, проект LIFE (Large Interferometer For Exoplanets), направлен на создание интерферометра, способного напрямую изучать атмосферы землеподобных экзопланет в инфракрасном диапазоне, что откроет путь к детектированию сложных органических соединений.

Все это означает, что в ближайшие десятилетия мы можем перейти от простого обнаружения экзопланет к глубокому анализу их пригодности для жизни — и именно модели, подобные тем, что использовались в данном исследовании, помогут правильно выбрать цели для этих миссий.

Таким образом, Галактическая зона, пригодная для жизни, перестает быть статичной и жестко ограниченной. Она становится динамичной областью, чьи границы размыты временем, гравитацией и химической эволюцией. Исследование напоминает нам, что Вселенная гораздо сложнее и интереснее, чем мы привыкли думать. И хотя точные очертания GHZ еще предстоит установить, каждая новая модель, каждый новый космический телескоп приближает нас к моменту, когда мы, возможно, впервые увидим на экране спектр атмосферы далекой планеты с признаками биологической активности.